1. Premessa introduttiva

Nel corso del 2024 l’Istituto di storia contemporanea di Piacenza (Isrec Piacenza) ha avviato un progetto di ricerca denominato Dal piacentino verso l’oltremare. Traiettorie esistenziali e memoria storica. L’obiettivo della ricerca è quello di ricomporre la storia della partecipazione delle piacentine e dei piacentini rispetto alle complesse e plurali vicende dell’epoca coloniale e postcoloniale italiana, attraverso un approccio comparato tra fonti primarie e fonti secondarie. L’intersezione tra fonti di archivio nazionali e locali con le memorie pubbliche e private degli attori del tempo e dei loro eredi trae linfa vitale dagli studi pionieristici di Angelo Del Boca (Novara 1925 – Torino 2021), presidente dell’Istituto dal 1984 al 2004 e alla cui memoria l’Isrec Piacenza ha dedicato un convegno di studi, svoltosi a Piacenza dal 21 al 23 novembre 2024 [1]

Il grande merito di Del Boca è stato quello di aver raccontato le vicende del colonialismo italiano da una nuova prospettiva, occupandosi non soltanto della storia istituzionale ma allargando l’analisi alla macrocategoria «degli italiani posti a confronto con la dimensione coloniale» [Labanca 2022, 25]. Tale macrocategoria comprendeva non soltanto gli italiani che avevano vissuto direttamente in Africa come coloni, ma anche quelli rimasti in patria, «l’opinione pubblica» [Labanca 2022, 25]. Per Del Boca, dunque, il corretto esercizio del «mestiere di storico» doveva necessariamente volgersi «anche alla società e all’agire delle persone all’interno», prendendo «coscienza della varietà delle fonti a disposizione per ricostruire la realtà» [Deplano 2022, 28], andando oltre l’analisi delle fonti archivistiche statali, le cui difficoltà di accesso almeno fino al 1970 [2] causarono notevoli ritardi nel consolidamento di questo ambito di ricerca. Nei suoi volumi dedicati alle vicissitudini degli italiani in Africa orientale e in Libia vengono difatti analizzate in maniera dettagliata una pluralità di documenti, che spaziano dalle fonti archivistiche e a stampa fino alla memorialistica e alle testimonianze orali [Deplano 2022]. Nella sua infaticabile opera di ricostruzione degli eventi che hanno caratterizzato i molteplici aspetti della presenza italiana in Africa, lo storico piemontese ha messo in luce le vergogne e le nefandezze compiute durante il fascismo, quando si rese necessario riconquistare, pacificare, occupare ex novo la Libia e il Corno d’Africa per poi fondarvi un tardivo, anacronistico impero coloniale, facendo tuttavia risaltare la continuità d’intenti con l’esperienza pregressa dello stato liberale, in particolare riguardo alla «violenza razziale e genocida perpetrata dagli italiani» [Lombardi-Diop 2025, 120]. Al contempo, nei suoi scritti ha collocato al centro del discorso pubblico sul colonialismo non tanto lo Stato, quanto la nazione italiana, una scelta alla quale probabilmente aveva contribuito la sua stessa traiettoria di vita; Del Boca, nato professionalmente come giornalista, «aveva una propensione per mettere le persone al centro delle analisi, oltre che un’abitudine all’utilizzo di fonti alternative a quelle istituzionali» [Deplano 2025, 46]. Il suo messaggio, indirizzato alla coscienza della nazione, ha permesso di smantellare il mito autoassolutorio che intendeva escludere il colonialismo italiano da ogni forma di critica, alimentandone la rimozione dalla memoria collettiva e attribuendo all’esperienza coloniale italiana un’eredità bonaria distinta dagli altri colonialismi europei.

In sostanza Del Boca ha contribuito a rileggere criticamente il colonialismo, non soltanto soffermandosi sul tema delle violenze causate dall’occupazione e della repressione, ma aiutando gli italiani a riflettere sulla negazione di queste violenze, una negazione «che non distrugge […] ma è anche produttiva, crea miti, sia sugli italiani sia sugli africani, […] non è solo interna alla storiografia […] ma è ancora determinante nel rapporto tra l’Italia e il suo presente postcoloniale» [Lombardi-Diop 2025, 115]. A partire dai suoi lavori si avvia un percorso di rinnovamento degli studi sul colonialismo italiano che progressivamente cerca di estendere il proprio raggio d’azione nella società, promuovendo una decolonizzazione della memoria che ha lo scopo, tra gli altri, di decostruire gli effetti collaterali del periodo, quali retaggi razzisti, sessisti e xenofobi nel presente [Proglio 2023, 108]. Diventa allora importante, per la storiografia, reinterpretare la colonizzazione italiana non soltanto per il tramite di uno sguardo centrifugo, volto «ad analizzare l’espansionismo guardando alle colonie», ma anche di quello centripeto, attraversando il vissuto quotidiano delle persone comuni e i loro immaginari, alla ricerca di una più ampia visione d’insieme sull’impatto dell’imperialismo, rivolta sia verso le terre colonizzate sia nei confronti della «società dei colonizzatori» [Deplano 2025, 38-40].

A partire dai primi anni Duemila alcuni istituti storici dell’Emilia-Romagna hanno aderito ad una serie di progetti di divulgazione e ricerca, che intendono ripercorrere le esperienze di vita dei “metropolitani” che andarono a occupare/popolare le colonie italiane d’Africa, con l’intento di riportare alla luce, condividendole anche attraverso l’ormai indispensabile digitalizzazione, un corpus importante di memorie rimaste nei cassetti, ragionando sui meccanismi impattanti e sulle identità di riporto. Un esempio è rappresentato dal progetto Modena Addis Abeba andata e ritorno – storie modenesi dall’Impero ai giorni nostri, realizzato nel 2006-2007, la cui parte documentale e di ricerca è stata curata da Paolo Bertella Farnetti e alla cui tavola rotonda, sul tema relativo agli Aspetti e alle figure del colonialismo italiano nelle memorie di vittime e protagonisti, partecipò lo stesso Del Boca [3]. Lo scopo relativo alla condivisione delle memorie private dei cittadini modenesi, lanciato con un censimento nel 2006, ha visto affluire tracce documentali importanti, soprattutto a livello di materiale visivo e autobiografico realizzato durante la guerra di Etiopia. Un patrimonio di immagini e testi che probabilmente «era/è presente e nascosto in ogni città e paese d’Italia» [Bertella Farnetti 2013, 8]. Due anni più tardi è stato organizzato un convegno ad Addis Abeba, allo scopo di restituire, se pur parzialmente, tale documentazione agli etiopi, con la consapevolezza che quelle tracce, quei ricordi custoditi, raccontavano non soltanto la nostra storia, ma anche la loro [Bertella Farnetti 2013]. Durante il conflitto italo-etiope, infatti, molti soldati e lavoratori italiani avevano documentato attraverso l’immagine fotografica le istantanee del loro soggiorno in Africa, tentando di riportare a casa il ricordo delle imprese belliche e/o di un genere di vita ritenuto esotico e diverso, in termini razzisti inferiore rispetto a quello europeo e sconosciuto in patria. La raffigurazione dell’immagine fotografica, talvolta intessuta di propaganda ideologica, ritraeva frammenti della cultura e dell’immaginario esotico, come nel caso dello scatto di alcune immagini presenti nei fondi di Pier Filippo Gomez e di Pier Luigi Remaggi; in altri casi la fotografia illustrava, in termini cruenti e macabri, il progressivo e drammatico avanzamento del fronte bellico, documentato attraverso le immagini dei bombardamenti, dei feriti, delle impiccagioni e dei cadaveri degli etiopi [Frascaroli 2013, 40-42]. Per quanto riguarda le autobiografie e i resoconti personali, nel progetto modenese sono state rintracciate delle testimonianze preziose relative alle esperienze di vita trascorse al fronte etiopico nel periodo 1935-1937, nelle quali emerge una netta dicotomia tra le traiettorie dei soldati richiamati e i volontari irregimentati ed entusiasti, che avevano il dovere di raccontare la guerra in maniera eroica e i cui scritti venivano in genere pubblicati nei quotidiani locali [Bertella Farnetti 2007, 215]. In questa sede è sufficiente richiamare la diversità di stile con cui Mirko Manzotti, volontario della 107° legione della Divisione camicie nere 23 marzo, racconta «con tono scolastico e canonico» il perfetto funzionamento dell’organizzazione bellica, desideroso di affrontare quanto prima il teatro operativo [Bertella Farnetti 2007, 216], mentre Guido Fantoni, caporale del Genio nella II brigata Eritrea, IX battaglione, descrive in maniera asciutta ed essenziale le difficoltà incontrate dall’esercito nel costruire le strade necessarie all’avanzamento, con uno stile «stringato e senza pensare di scrivere per la propria gloria e per i posteri» [Bertella Farnetti 2007, 257].

Restando in Emilia-Romagna e avvicinandosi a Piacenza possiamo fare riferimento anche al progetto Parma e il colonialismo italiano: storie, immagini e memorie, avviato nel 2017 dall’Istituto storico della Resistenza e dell’età contemporanea di Parma. Attraverso la creazione di un archivio digitale [4] e l’attivazione di percorsi didattici specifici, il percorso intrapreso ha inteso ricostruire il rapporto tra la città di Parma e le ex colonie italiane, con particolare riferimento al Corno d’Africa [Vitale 2017]. Nel 2019 sono stati presentati i risultati, attraverso l’organizzazione della mostra Ti saluto, vado in Abissinia, in cui vengono illustrate le scelte delle immagini dei fondi familiari rintracciati e laddove si riscontrano, attraverso le fotografie, degli elementi di continuità rispetto alla raffigurazione della guerra di Etiopia vissuta dai modenesi, soprattutto per quanto concerne il ridimensionamento degli aspetti organizzativi rispetto alla propaganda (fondo Stocchetti) e dell’immaginario esotico (fondo Dazzi). L’Isrec Piacenza intende raccordarsi con queste esperienze progettuali regionali per avviare una riflessione condivisa sui criteri interpretativi della ricerca.

Il contributo che segue rappresenta una sintesi approfondita di alcuni aspetti del progetto, evidenziati dallo scrivente nell’intervento tenuto il 22 novembre 2024 in occasione del convegno piacentino.

2. Interrogativi e prime indagini

Chi furono i piacentini, militari e civili, che si recarono nelle colonie, e perché partirono? Dove si installarono? Che rapporto instaurarono con i vari governatorati e più in generale con l’amministrazione coloniale? In che modo l’identità locale influì sull’esperienza personale e comunitaria dei coloni? Quanto e in che modo influì la politica coloniale nel condizionare le loro scelte? Come vissero il contatto con la realtà coloniale e il suo tessuto sociale, e cosa conservarono di quel contatto? Come si caratterizzò il loro ritorno in patria? Come si sono tramandate le loro memorie alle generazioni successive? Che tracce hanno lasciato? Sono questi i principali interrogativi che si pone il progetto di ricerca Dal piacentino verso l’oltremare. Traiettorie esistenziali e memoria storica. Per rispondere in maniera pertinente ed efficace a questi interrogativi, l’Isrec Piacenza ha organizzato un gruppo di studio [5] che ha effettuato alcune missioni negli archivi nazionali e locali; per quanto riguarda gli archivi nazionali sono state compiute missioni di ricerca presso l’Archivio centrale dello Stato (Acs) e l’Archivio storico diplomatico del Ministero degli Affari esteri (Asdmae). Parallelamente sono state avviate ulteriori missioni presso l’Archivio di Stato di Piacenza (Aspc) e presso gli archivi dei comuni di Piacenza e Fiorenzuola d’Arda. Al fine di favorire l’afflusso di materiale documentale inerente al tema della ricerca l’Isrec Piacenza ha altresì promosso un appello pubblico diffuso in alcuni organi di stampa, compresi gli ormai indispensabili canali social.

La scomposizione in categorie e sottocategorie ha fatto parte di un successivo lavoro di indagine storiografica: sappiamo che gli obiettivi multipli e talvolta improvvisati della colonizzazione italiana determinarono la necessità di creare delle carriere variabili, e delle cariche di tipo politico-amministrativo. Sullo sfondo di un unico comune denominatore ideologico, ovverosia quello di «fondare in Africa una colonia di popolamento in cui deviare il flusso dell’emigrazione italiana» [Ertola 2022, 44], sono state rintracciate traiettorie piacentine che hanno esplorato il territorio dell’Africa orientale nel periodo della prima colonizzazione di epoca crispina e poi giolittiana, assumendo cariche amministrative che andavano modificando titolatura e caratteristiche giuridiche. Si tratta di «quel gruppo di giovani militari di carriera, spesso impreparati, che a lungo restarono in colonia» [Giorgi 2012, 115], prestando servizio in Eritrea e «guadagnandosi la fiducia del più importante governatore dell’epoca, Ferdinando Martini, poi transitando nei ruoli civili e assumendo compiti di governo locale» [Giorgi 2012, 115], come nel caso del piacentino Filippo Marazzani Visconti Terzi. Nei primi anni Trenta, nel quadro della fascistizzazione dell’amministrazione coloniale e della nuova organizzazione della colonia libica sotto il governatorato del quadrumviro ferrarese Italo Balbo, venne a costituirsi l’Ente per la colonizzazione della Libia (Ecl): alcuni piacentini furono assunti da questo ente e inviati nella regione orientale della Cirenaica per compiere rilievi agronomici, al fine di favorire la creazione dei villaggi colonici atti ad ospitare i coloni metropolitani; costoro avrebbero dovuto poi valorizzare quelle terre espropriate con la forza ai libici. La guerra di occupazione dell’Etiopia del 1935-1936, organizzata e propagandata massicciamente dal fascismo, estese le categorie coloniali e la mobilità tra madrepatria e colonia: vi furono piacentini reclutati per la guerra, alcuni dei quali rientrarono in Italia dopo il conflitto, altri invece giunsero in Africa orientale italiana (Aoi) qualche mese prima della conclusione delle ostilità per lavorare come operai specializzati, incaricati della costruzione di infrastrutture [6]; molti di loro, soprattutto gli ex soldati, si stabilirono nelle colonie e poi furono richiamati durante la Seconda guerra mondiale, rimanendo confinati nei campi di prigionia alleati e sparsi in vari territori coloniali dell’impero britannico (Australia, Kenya, India, Sudafrica), nell’Africa orientale appena occupata o nella stessa madrepatria. L’Acs, all’interno del fondo relativo all’ex Ministero dell’Africa italiana (Mai), conserva i nominativi di questi militari ai quali il governo italiano forniva supporto e assistenza. Si tratta perlopiù di schede che riportano i dati anagrafici dei soldati, il luogo di cattura e di prigionia, sottoscritte dagli stessi nel momento del rilascio e del rientro. All’interno di questa lista, sono stati rintracciati 22 nominativi di soldati piacentini [7].

Tra i nominativi risultano anche appartenenti alle camicie nere, le cui milizie combatterono in Etiopia a fianco del Regio esercito, sebbene finirono per assumere, «nonostante l’enfasi della propaganda interna, un ruolo marginale» nel contesto delle operazioni belliche [Lucarelli 2023, 98]. Alcuni di essi evasero dalla prigionia nei campi allestiti dai britannici in Etiopia e restarono in Africa orientale, senza il desiderio di rientrare in Italia. Tale fu il caso, ad esempio, del vicecapo squadra Giuseppe Carini (o Carrini), nativo di Gropparello, precedentemente occupato presso l’Ente colonizzazione Romagna d’Etiopia [8] come meccanico, catturato il 17 maggio 1941 nella zona dell’Amba Alagi e da qui poi evaso il 3 settembre 1941. Continuò a vivere e risiedere in Eritrea, presumibilmente ad Asmara; all’interno della sua scheda viene infatti segnalato che nel gennaio 1950 vi gestiva un bar ristorante pensione [9]. Quest’ultima rappresenta una traiettoria che potrebbe rientrare nella macrocategoria dei cosiddetti «insabbiati», come si definirono gli italiani che decisero di restare nelle ex colonie dell’Aoi dopo il 1941 [Le Houérou 1994]. Le missioni di ricerca hanno dunque fornito dei buoni presupposti per un’analisi approfondita di queste carriere. Nei prossimi paragrafi affrontiamo, in maniera non esaustiva, due casi di studio provenienti da due direttrici archivistiche pubbliche diverse: l’agronomo piacentino Aldo Chiappini, dipendente dell’Ente per la colonizzazione della Libia dal 1933, chiamato a svolgere l’incarico di capo zona di un villaggio colonico in Cirenaica, il cui fascicolo è stato rintracciato presso l’Acs, e le lettere trascritte di Giordano Rossi, soldato del Genio nel periodo 1935-1937 durante la guerra di Etiopia, rintracciate presso l’Aspc. I motivi della scelta di queste vicende rientrano nell’opportunità di fornire al lettore l’analisi di due distinti progetti di vita operanti nel periodo della concretizzazione del progetto coloniale fascista; Chiappini rappresenta la figura di un tecnico civile chiamato nella Libia “pacificata”, agli albori del governatorato Balbo, per contribuire alla valorizzazione del territorio in vista dell’attivazione di un più ampio colonialismo demografico, che affronta sul campo le difficoltà gestionali e organizzative del compito lui assegnato e vive con inquietudine e smarrimento le vicende successive, legate al rientro in Italia e allo smantellamento progressivo dell’Ecl. Le corrispondenze di Rossi dal fronte della guerra italo-eritrea rientrano nella categoria degli scritti inediti dei soldati richiamati nel 1935, che partecipano allo sforzo bellico con sentimento di distacco e in funzione antieroica rispetto alle aspettative propagandate dal regime. Giordano Rossi non scrive un diario ma, rivolgendosi principalmente all’amata Alis Tinelli, racconta la guerra attraverso lo strumento confidenziale della lettera, allegandovi talvolta delle cartoline e, apparentemente, senza effettuare fotografie. Rispetto al diario di Fantoni, citato in precedenza, Rossi scrive in maniera più diretta e sincera, all’apparenza ingenua, soffermandosi, talvolta senza remore, nei confronti di tutto ciò che non lo convince. Si può ipotizzare che le numerosissime lettere scritte da Rossi e indirizzate ad Alis possano rappresentare un complesso mosaico che ripercorre le tappe di un diario privato, nel quale si colgono «gli umori del momento, le impressioni anche estemporanee, le lagnanze e i contrasti che le esigenze della propaganda non facevano filtrare» [De Napoli 2016, 30]. Vista la vastità del fondo, di cui si parlerà in seguito, in questa sede si è posto il limite di affrontare l’analisi di alcune corrispondenze relative all’anno 1935, nel quale tuttavia già emergono alcune considerazioni di rilievo: il disagio nei confronti della condizione di soldato, antitesi della propaganda di regime, l’amarezza di trovarsi costretto a combattere suo malgrado in un contesto di presunta arretratezza culturale, da cui emerge la paura del contatto con gli africani e l’assimilazione delle concezioni razziste veicolate dal fascismo riguardanti le società del Corno d’Africa.

3. Aldo Chiappini, un agronomo piacentino al servizio dell’Ecl

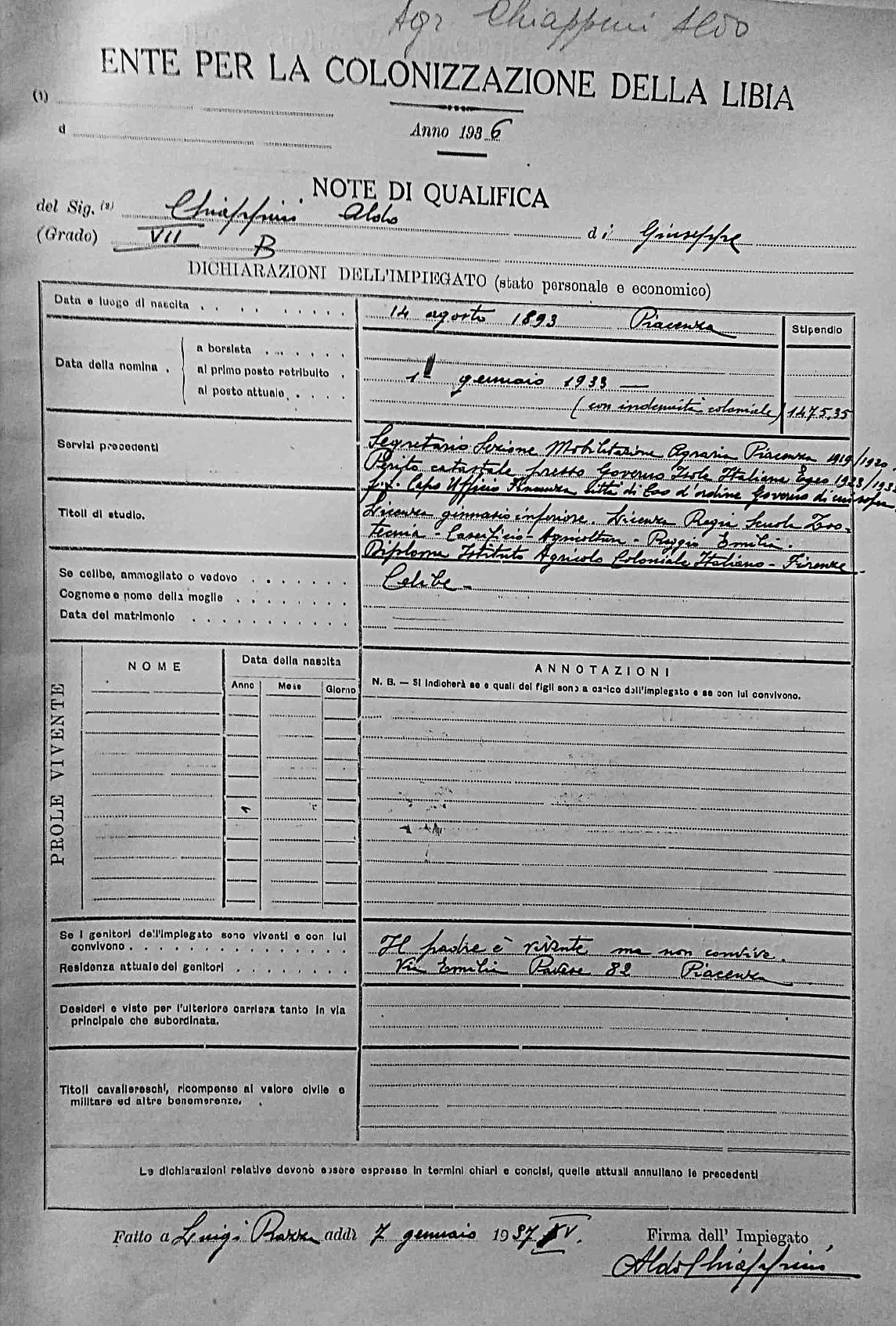

Presso l’Acs sono presenti diversi fascicoli appartenenti alla categoria dei funzionari che operarono in Libia per conto dell’Ecl. Vale la pena di precisare che detta istituzione, inizialmente denominata Ente per la colonizzazione della Cirenaica, fu istituita con il Regio decreto legge n. 696 dell’11 giugno 1932. Nel 1934 le sue competenze furono estese anche al territorio della Tripolitania, modificando il proprio nome in Ente per la colonizzazione della Tripolitania e della Cirenaica. Infine nel 1935, poco dopo l’unificazione amministrativa della colonia libica che aveva condotto alla formazione di un unico governatorato generale, l’Ecl assunse la sua denominazione definitiva [Cresti 1998, 557]. La finalità dell’ente, spiega Del Boca riprendendo un documento d’archivio, fu quella di costituire «la piccola proprietà coltivatrice». L’Ecl ebbe quindi «il compito di portare in Libia famiglie di contadini, creare per loro un ambiente economico confacente alle loro esigenze e alla loro vita, legarle alla terra ed interessarle alla trasformazione e alla produzione, allo scopo di ottenere, oltre alla bonifica agraria, una formazione mentale negli uomini colà immigrati» [Del Boca 1991, 257]. L’Ecl venne creato nel momento in cui apparve ormai evidente, agli occhi del fascismo, che la definitiva occupazione del territorio libico e la conseguente estromissione di ogni forma di opposizione avrebbe potuto concretizzare l’idea di trasformare la parte settentrionale della Libia in una colonia di popolamento. L’ente proseguì le sue attività ben oltre la fine della colonizzazione italiana in Libia; in particolare fu incaricato dal governo italiano di «gestire il residuo patrimonio agricolo della colonizzazione demografica» [Cresti 1998, 557], nel quadro degli accordi stipulati nel 1956 tra l’Italia repubblicana e la Libia monarchica di Muhammad Idris al-Sanusi. L’Ecl venne definitivamente soppresso alla fine del 1962 (Legge n. 1868 del 31 dicembre 1962) [10], nove anni più tardi rispetto al Ministero dell’Africa italiana.

La traiettoria di Aldo Chiappini seguì tutto l’arco cronologico esistenziale dell’Ecl. Chiappini, nato a Piacenza il 14 agosto 1893, frequentò nel periodo scolastico 1912-13 il corso unico di agricoltura coloniale istituito presso l’Istituto agricolo coloniale italiano [11], conseguendo la licenza nella prima sessione di esami [12]. Partecipò alla Prima guerra mondiale come soldato; in un documento di archivio relativo al suo prospetto biografico si evince che rimase invalido di guerra a causa di una ferita di bomba a mano alla gamba sinistra [13]. Prima di approdare in Libia aveva reso servigi per sei anni nei possedimenti italiani dell’Egeo, presumibilmente nell’isola di Kos, da cui proviene un suo certificato di servizio. Orfano di madre e con il padre Giuseppe a carico, all’epoca della sua partenza per l’Africa, nel gennaio 1933, Aldo Chiappini risultava appena iscritto al Partito nazionale fascista, criterio indispensabile per poter accedere all’impiego in colonia. Come si evince dalla lettura di alcune lettere manoscritte presenti nel fascicolo, Chiappini aveva un fratello, Alfredo, ingegnere e titolare di una ditta di impianti di sollevamento d’acqua e perforazione del suolo avente sede a Piacenza in corso Garibaldi [14]. Il suo incarico, inquadrato al decimo grado dello Stato e relativo alla mansione di capo zona, fu quello di compiere principalmente rilievi agronomici presso il centro agricolo Primavera, poi divenuto villaggio agricolo Luigi Razza [15], situato a Barce all’interno dell’allora provincia di Derna, in Cirenaica [16]. Per raggiungere la Libia al Chiappini fu concesso il lasciapassare coloniale, documento necessario per potersi imbarcare, il 10 gennaio 1933, da Siracusa in direzione di Bengasi. Chiappini fu assunto dall’Ecl nel gennaio 1933 e rimase in Libia fino al 16 gennaio 1942, anno in cui a causa delle operazioni belliche fu rimpatriato. Lo stesso Chiappini, in una lettera indirizzata alla divisione generale dell’Ecl per richiedere un sussidio integrativo, dichiarava di essere rientrato in Italia il 17 gennaio 1942 [17].

Nei suoi nove anni di permanenza in Libia, Chiappini svolse un lavoro di grande responsabilità, come si comprende dalle sue note di qualifica rintracciate all’interno del suo fascicolo. Tale documentazione è relativa al periodo 1935-1942, periodo in cui il Chiappini dovette effettuare il rilievo agrologico della zona in cui doveva sorgere il villaggio colonico a Barce, a conclusione del quale fu incaricato di svolgere i lavori preparatori di appoderamento per la colonizzazione demografica intensiva e di ampliamento del villaggio. Le note di qualifica del 1936 lo descrivevano «alieno dai pettegolezzi e dall’interferire», «ottimo per disciplina, serietà, lealtà, passione», ma con scarsa esperienza tecnica, agraria e amministrativa «per quanto concerne la direzione di un’azienda di bonifica» [18].

Un anno più tardi, nel 1937, Chiappini ottenne la qualifica di distinto, dove veniva segnalato che, pur avendo svolto l’incarico di capo zona «con molta passione e puntiglio», non possedeva ancora «quella cultura professionale che ne farebbe un ottimo elemento» [19]. Nello stesso anno accadde un fatto che lo riguardò e che la documentazione rintracciata nell’Acs aiuta parzialmente a ricostruire, ragionando anche sui compiti aggiuntivi di responsabilità a cui il Chiappini dovette far fronte nel villaggio colonico cirenaico. Il capo zona era infatti responsabile dell’amministrazione contabile e del fondo cassa ivi conservato. Nel 1937, all’interno del villaggio «Luigi Razza», si verificò un furto di qualche migliaio di lire, che Chiappini denunciò regolarmente all’Ecl: il presidente dell’ente, Cosimo Manni [20], ritenendo Chiappini responsabile di mancata diligenza nella gestione del fondo, non avendo avuto «alcuna esplicita autorizzazione ad affidare il servizio di cassa al magazziniere» [21], avendo peraltro «lo stretto dovere di assicurare che i fondi fossero riposti e custoditi nella cassaforte» [22], lo informava del provvedimento di addebito dell’intero importo sottratto. Chiappini riuscì a convincere Manni a ridurre l’importo dell’addebito, adducendo motivazioni personali e sostenendo che «non essendo mai stato contratto alcuna assicurazione contro furti, ogni rischio di furto viene a gravare sul capo zona responsabile, che pertanto si trova privo di ogni assistenza in merito» [23]. Chiappini comunicò inoltre a Manni di non aver mai percepito alcuna indennità di cassa «in cinque anni di maneggio fondi» [24]. Negli anni successivi la sua qualifica si attestò ad un livello ottimale: nel 1939 apprendiamo che Chiappini svolse dei rilievi agronomici anche presso il centro agricolo Mameli, un villaggio colonico cirenaico inaugurato nello stesso anno nel quadro dell’accelerazione del settlement metropolitano voluto dal governatore generale Italo Balbo. Le ultime note di qualifica di Chiappini come capo zona in Libia risalgono al 1942, anno in cui il giudizio finale sul suo operato passò da ottimo a buono perché venne osservato che l’agronomo piacentino abbandonò il posto di servizio «in occasione della seconda occupazione nemica della Cirenaica» [25]. Occorre tuttavia precisare che Chiappini trascorse solo pochi giorni di quell’anno in Africa, essendo rientrato in Italia il 17 gennaio.

Nei nove anni trascorsi in Libia per conto dell’Ecl Chiappini entrò in contatto con un paese ormai brutalmente “pacificato” e profondamente colonizzato, in via di ulteriore intensificazione demografica dalla madrepatria. I luoghi che lo hanno visto protagonista indicano probabilmente che il suo vissuto africano fu legato al suo mero incarico e che, stando a quanto rintracciato all’interno del suo fascicolo, non ebbe relazioni di contatto con i libici ma dovette sovrintendere un villaggio colonico destinato a rappresentare la propaggine della vita italiana in Africa. Con la fine formale del colonialismo italiano in Libia e la successiva installazione di un’amministrazione militare provvisoria britannica nel territorio della Cirenaica, il villaggio Luigi Razza in cui l’agronomo piacentino esercitò le sue funzioni fu tra i pochi ad essere salvato dal declino da parte della British Military Administration (Bma), sebbene già nel 1947 «molti degli insediamenti appa[rivano] in rovina» [Del Boca 1991, 347]. Il rapporto professionale di Chiappini con l’Ecl non terminò, tuttavia, con la perdita delle colonie da parte dell’Italia. Apprendiamo dall’analisi del suo fascicolo che non fece rientro a Piacenza, ma continuò a lavorare nella sede centrale dell’ente in piazza dell’Esquilino a Roma, occupandosi di «incarichi amministrativi e contabili vari» [26]. Di ciò se ne viene a conoscenza leggendo una serie di corrispondenze comprensive di memoria difensiva, prodotte dall’Ecl per via di un contenzioso intentato al Consiglio di Stato dallo stesso Chiappini, contenzioso che di fatto occupò tutto l’ultimo periodo di vita dell’ente e riguardò la presunta mancata corresponsione di alcune indennità di servizio, ivi compresa quella per il servizio prestato in Africa. L’agronomo piacentino prese casa a Roma in via Sicilia e nella capitale lavorò nell’ufficio tecnico dell’ente fino all’agosto 1949, anno in cui venne dimesso per riduzione di personale; prima di ciò il Mai, da cui all’epoca ancora dipendeva l’Ecl, decise di distaccarlo presso il Ministero del Lavoro e della previdenza sociale [27]. Occorre chiarire che il progressivo smantellamento del progetto di colonizzazione demografica in Libia determinò un parallelo svuotamento delle funzioni dell’Ecl, che verrà gestito fino al 1962 attraverso un’amministrazione straordinaria.

4. La guerra italo-etiopica nelle lettere del piacentino Giordano Rossi. Gli scritti dell’anno 1935

All’interno dell’Aspc è conservato un fondo familiare denominato Rossi-Tinelli, frutto di una donazione e consistente in tre unità archivistiche, una delle quali contenente le lettere che il piacentino Giordano Rossi scrisse alla sua fidanzata e futura moglie Alis Tinelli durante la sua permanenza in Etiopia per svolgere l’incarico di ottico-telegrafista, nell’ambito della guerra italo-etiopica voluta dal fascismo nel 1935-1936. Quello contro l’Etiopia fu il terzo conflitto bellico di massa degli italiani nel corso del XX secolo [Labanca 2015], per il quale il regime mise in moto la più imponente e costosa guerra coloniale della storia [Del Boca 2010]. Il corpo di spedizione inviato per affrontare l’invasione fu infatti considerato «uno dei più consistenti nella storia delle guerre di occupazione coloniale europea in Africa»: esso comprendeva milizie delle camicie nere, soldati e ufficiali del Regio esercito, operai-soldati, ma anche l’aviazione e si avvalse dell’apporto delle truppe coloniali provenienti dall’Eritrea, dalla Libia e dalla Somalia [Deplano, Pes 2024, 106]. Nel fondo Rossi-Tinelli dell’Aspc sono conservate 144 corrispondenze, di cui 142 lettere inviate da Giordano ad Alis e altri suoi parenti durante la sua permanenza in Etiopia. Le lettere manoscritte del soldato piacentino conservate in archivio sono state trascritte; tutte le missive inviate da Giordano in Italia consultabili in quest’ultimo formato recano l’indicazione temporale e l’inserimento di alcune parole chiave introduttive.

Giordano Rossi, nato a Piacenza il 19 luglio 1911, era il secondo dei quattro figli di Savina e Leopoldo Rossi, calzolai nella centralissima via Roma. Giordano studiò al Conservatorio musicale di Piacenza, diplomandosi in violino [28]. Richiamato alle armi il 1° marzo 1935, si imbarcò un mese più tardi da Napoli sul piroscafo Campidoglio, sbarcando poi a Massaua, in Eritrea, il 9 aprile dello stesso anno.

Al momento della partenza Giordano era fidanzato con Alis Tinelli, i cui genitori avevano anch’essi un negozio di calzature in corso Vittorio Emanuele e che in passato erano stati a loro volta migranti [29]. Giordano Rossi giunse in Africa orientale circa sei mesi prima dello scoppio delle ostilità, avvenuto il 3 ottobre 1935, rientrando in Italia il 20 marzo 1937, a distanza di dieci mesi dalla fine ufficiale del conflitto, decretata dal trionfante Mussolini del 5 maggio 1936. Un anno più tardi Giordano sposò Alis: la coppia ebbe diversi figli, ma soltanto tre di loro superarono la prima infanzia. Nelle lettere che Giordano scrisse all’amata Alis sono presenti sensazioni ed emozioni contrastanti, tutte accomunate dall’obiettivo di ritornare in Italia per poter riabbracciare la futura consorte e riprendere la vita di provincia. Come noto, il regime fascista, per il tramite del Mai, controllava in maniera capillare tutta la corrispondenza proveniente dalle colonie, operando una vera e propria censura postale [30]. Durante il conflitto italo-etiopico, inoltre, la massiccia propaganda alimentata dal regime doveva necessariamente rassicurare e mobilitare le masse, all’interno di un contesto politico in cui Mussolini incarnava il ruolo di portavoce del popolo italiano. L’aggressione coloniale veniva infatti presentata dal Duce – e dal fascismo – come una «guerra del popolo italiano», da quest’ultimo voluta e sostenuta [Corner, 2007, 53]. Nelle prime lettere spedite ad Alis Tinelli, Giordano Rossi apparve consapevole del fatto che anche le comunicazioni private fossero sottoposte ad un pervicace controllo; lo scrisse chiaramente prima di imbarcarsi da Napoli in direzione dell’Eritrea con il piroscafo Campidoglio, il 1° aprile 1935: «la posta che arriva dall’Africa Orientale viene tutta censurata» [31].

Per cercare di aggirare la censura, una volta giunto a Massaua, Giordano affidò ad un «amico borghese» che rientrava in Italia sul Campidoglio una missiva nella quale esprimeva ad Alis la soddisfazione di scrivere «tutto ciò che l’oppresso animo mio contiene», relativamente al «trattamento indegno» subito: «non si può pronunciare neppure una insignificante protesta che si corre il rischio di essere inviato nell’interno» [32]. Nella stessa corrispondenza Giordano ricordava inoltre ad Alis che «d’ora in avanti non è più possibile scrivere ai nostri cari che nei seguenti termini: sto bene saluti» [33]. Qui emerge anche l’ansia di Giordano nei confronti della durata del conflitto, tema che ritornò in maniera pedissequa nel prosieguo delle sue vicissitudini in Africa orientale: «si vocifera che la nostra ferma sarà di due anni» [34]. Proprio con riferimento alla durata del richiamo in Africa orientale, Rossi afferma di non sentirsi affatto un volontario, facendo probabilmente riferimento alle camicie nere e di aspettarsi, in quanto coscritto militare, un periodo inferiore di permanenza sul campo di battaglia. L’obiettivo di rientrare celermente in Italia, che determina negli scritti di Giordano Rossi un parallelismo antitetico rispetto alla durata del conflitto, non fu mai messo in discussione. Il 29 novembre 1935, rispondendo ad una lettera ricevuta da Milano da parte del cugino Carlo, desideroso di trasferirsi in Africa per lavoro, affermava che lui, Giordano, non vi si sarebbe stabilito «nemmeno per mille lire al giorno» [35], pur ammettendo vi fosse «la possibilità di far quattrini, tanti tanti» [36]. Circa un mese prima, il 19 ottobre 1935, lo zio di Giordano, Giulio, scriveva che il figlio avrebbe fatto subito domanda per andare a lavorare nelle colonie «perché è pagato meglio e perché ha il desiderio di visitare l’Africa» [37].

Durante la sua permanenza in Africa orientale relativa al 1935, Giordano Rossi entrò inevitabilmente in contatto con gli eritrei, dei quali non aveva una grande considerazione. Dalle sue descrizioni emergono considerazioni pregiudizievoli e stereotipate; nella lettera indirizzata ad Alis del 5 luglio 1935 li descrive come «gente che si trova ancora allo stato semi-selvaggio», che si vestiva di «luridi cenci che vorrebbero essere saie bianche» [38]. Definiva inoltre gli abitanti locali come una «razza destinata a scomparire, avendo il sangue infetto da una malattia venerea ereditaria». Le loro abitazioni, nella descrizione del soldato piacentino, erano «costruite con pali, il tetto di frasche […] per otturare le fessure gli spalmano sopra, al posto del calcinaccio, il letame» [39]. Una volta giunto ad Asmara, nell’agosto del 1935, Giordano scrisse ad Alis di sentirsi a disagio in questa «meschina metropoli» [40]. In tutte queste considerazioni si possono rintracciare considerazioni sprezzanti legate alla presunta inferiorità socioculturale degli eritrei, gli “indigeni”, in un periodo in cui si propagava la rappresentazione di una minaccia costante legata ai pericoli e paure della contaminazione con l’alterità colonizzata, in seguito duramente regolamentata dal regime attraverso la necessità di separare nettamente gli spazi razziali della colonia. Nel contesto del conflitto italo-etiope, infatti, il regime intese superare l’ideologia della missione civilizzatrice «a favore di una concezione dell’impresa coloniale come mero dominio sull’inferiore barbaro» [Giuliani 2013, 63]. Negli scritti relativi all’anno 1935, oggetto di questo breve paragrafo, emergono infine considerazioni amare nei confronti del significato stesso del trovarsi in guerra. Di questi aspetti Giordano Rossi ne parla in una lettera indirizzata ad Alis il 29 ottobre 1935, poche settimane dopo l’inizio effettivo delle operazioni belliche:

Vogliamo solo sperare che finita questa guerra non si rientri per farne un’altra […], tutti quelli che gridano viva la guerra, se fossero inviati quaggiù solo per qualche settimana, sono certo che cambierebbero opinione. Io sono fra quelli che costì cercano di fare tutto il proprio dovere […], augurandomi però di prendere una fucilata qui, che dover rientrare in patria per un imminente conflitto mondiale. La guerra? […] È ben triste cara Alis [41].

Dall’analisi delle corrispondenze più importanti relative all’anno 1935, possiamo ipotizzare che il caso di Giordano Rossi rappresenti l’esempio di uno dei tanti italiani di provincia mandati a combattere sul fronte africano suo malgrado, rompendo in tal modo il proprio progetto di vita predefinito. Nel caso di Giordano il desiderio personale, imperniato sul tema del rientro in tempi brevi per coronare l’obiettivo di vivere una vita serena insieme all’amata Alis, si scontrò con la durata prolungata e imprevista del conflitto e con la complessità della guerra vissuta in prima persona, che portò il soldato piacentino a ripensarne lo stesso significato esistenziale. Appare evidente sinora, dalla lettura degli scritti, l’emersione di due mondi distanti che si intendeva unificare, durante il conflitto per il tanto agognato «posto al sole», in maniera forzosa: quello della madrepatria, intrisa della propaganda di regime, e la realtà del fronte coloniale in Africa orientale dove traspaiono, nelle parole di Giordano, smarrimento e scoramento. Varrà la pena, in un prossimo futuro, implementare l’analisi delle corrispondenze e approfondire l’impianto storiografico interpretativo.

5. Le corrispondenze di Giordano Rossi nel 1935. Alcuni estratti

In questo ultimo paragrafo si propongono al lettore alcuni estratti della corrispondenza di Giordano Rossi relativa al 1935.

Documento n. 212, 12 aprile 1935, Massaua. Lettera affidata a un civile che riparte per Napoli sulla Campidoglio. Tema della lettera: trattamento indegno ricevuto, scoramento per la propria situazione in colonia.

Carissima,

Approfitto di un amico borghese che partirà con la Campidoglio [42] per Napoli e con mia grande soddisfazione per l’ultima volta posso scriverti tutto ciò che l’oppresso animo mio contiene.

Il viaggio è durato 10 giorni, traversata ottima, qualche piccolo disturbo intestinale i primi giorni e poi tutto andò per il meglio. Da due giorni siamo in porto, scenderemo dopo pranzo per un disastroso viaggio a piedi e fardellati per Asmara, Km 120 sotto questo cocente sole, figurati; ieri sera alle 11 il termometro segnava 30 gradi. Non averne pensiero per me cara Alis, perché ricordando la marcia che ho fatto al campo di Merano, ricordi? Dopo due ore di marcia arrivai primo di tutta la compagnia di alpini alla quale ero aggregato. Mi dirai che potevo farne a meno di narrarti queste cose, vero? Che vuoi, ho bisogno di sfogarmi con te del trattamento indegno che ci fanno subire costì, non si può pronunciare neppure una insignificante protesta che si corre il rischio di essere inviato nell’interno; poi ricorda bene che d’ora in avanti non è più possibile scrivere ai nostri cari che nei seguenti termini: «Sto bene saluti». Il peggio è che noi vestiti in cachi siamo considerati come i volontari e si vocifera che la nostra ferma sarà di due anni. In tutti i soldati che si trovano costì, l’abbattimento è tale che li fa sragionare dicendoci che ci si può mettere il cuore in pace, che in Italia non torneremo mai più; io penso invece che essi siano un po’ pazzi vero? Io sono convinto che con il solo pensiero rivolto continuamente a te, per l’amore che ti porto, la fiducia che ho in te, mi darà sempre come ora la forza fisica di sopportare sete, fame e stanchezza, in eterno. Faccio tutto ciò convinto che Dio un giorno in compenso mi darà la gioia di potermi unire a te, se non in terra, sarò in cielo. Carissima, non credermi abbattuto in questo momento, no! Scrivo convinto e sicuro di me stesso. Alis ci sono dei momenti che vorrei parlarti interrogarti sull’Amore che tu mi porti, per sincerarmi ancor più; ciò è pur vero, non si può più realizzare; sai cosa faccio: prendo il portafoglio, guardo e riguardo continuamente la tua fotografia; bacio la tua sacra medaglia della Madonna e tutta la fiducia ritorna in me e l’animo mio ne ride di gioia. Ti raccomando sempre di non allarmarti se non riceverai posta, fosse pure anche di qualche mese; costì ci sono dei servizi che fanno pietà, noi poi saremo traslocati settimanalmente. Io ti prometto di scrivere tutte le volte che mi sarà possibile. Va sovente a casa mia a rincuorare mia mamma. Non dire ai miei di questa mia, a loro ho scritto una cartolina, che vuoi siamo in tanti e non si può consegnare più d’una lettera. Baciandoti Giordano. Saluti alla tua cara famiglia. Per favore saluta i nostri conoscenti. CiaoDocumento n. 230, 5 luglio 1935, Forte Suarez, riflessioni sugli “indigeni”.

Carissima Alis,

Dovrai scusare questo noto ritardo non causato da pigrizia ma bensì per ragioni di servizio.

Sono rientrato questa mattina al forte dopo una lunghissima passeggiata di parecchi giorni per ricognizione di zona. Con grande festa, mi è stato consegnato due lettere tue con fotografie, in più ricevetti unito alle tue un caro scritto di tua madre, che a nome mio ringrazierai tanto, augurandole per tutti ottima salute, e buoni affari.

Mentre scrivo questa mia, sono assistito dalla tua fotografia, avendola collocata qui davanti, vorrei trovare qualche punto da criticare, ma pur vero questa volta non lo posso; direi il falso, sei riuscita benissimo, riguardo alla tinta non la posso giudicare, figurati non posso più essere al corrente di ciò che può essere moda, sola cosa che ho potuto fare, cercando di accertare il colore, ne ho fatto un confronto, con quel piccolo ritaglio datomi da te: se ben ricordi a Milano, sembra uguale, vero?

Cara Alis desideri sapere le impressioni fattemi al contatto con questi indigeni.

Questa gente si trova ancora allo stato semi-selvaggio, vestono con luridi cenci che vorrebbero essere saie bianche.

La loro costituzione fisica è impressionante, razza destinata a scomparire avendo il sangue infetto da una malattia venerea ereditaria e tutti portano piaghe, chi alle caviglie, altri alla spina dorsale, conseguenze della accennata malattia, il loro egmo (casa) è invisitabile [sic], è costruita con pali, il tetto fatto di frasche, il bello sta che per otturare le fessure, gli spalmano sopra, al posto del calcinaccio, il letame: puoi figurarti che profumo.

In questo Forte siamo circa 200, 8 nazionali, 4 ufficiali, resto indigeni, curioso è il modo in cui si nutrono, borguta (pane), zechinichi (carne). La borguta la fanno tutti i giorni, io pure la mangio volentieri quando costì non arriva che galletta per fare questo pane l’operazione è molto semplice. Prima cosa prepari un bel braciere e sopra le metti un sasso della grossezza di un pugno, esso deve diventare rosso, nel frattempo impasti 1 kg di farina con solo acqua, finito prendi questo impasto, ne fai un formato di scodella prendi il sasso e glielo chiudi dentro e metti tutto questo sulle braci, la cottura è di circa mezz’ora. Tutto finito.

Lo zechinichi lo fanno come noi la carne in umido, solo è reso così forte dall’enorme dose di pepe. Immangiabile.

Novità: facilmente verrò traslocato nuovamente; questi forti dicono che verranno occupati dalla Gavignana. Salute sempre ottima, accompagnata da buon appetito. Domenica scriverò nuovamente. Sempre in aspettativa delle tue lettere. Saluti a tutta la famiglia.

In ritardo Auguri. Bacioni Giordano

Ho ricevuto notizie dalla Ines, scusami presso di lei se ho contraccambiato solo con una semplice cartolina. CiaoDocumento n. 266, 29 ottobre 1935, Forte De Amicis, Asmara. Giordano cambia qualifica: da ottico a zappatore. «La guerra? La Guerra? La Guerra? È ben triste cara Alis».

Carissima Alis,

Dopo tanto ricevetti tue in data 4/10 e 9/10, con giornale di Agosto.

Dalla mia ultima spedita a mezzo Avion ti sarà presente il cambiamento avuto di specialità, da ottico a zappatore, lavoro veramente faticoso, che produce calli e vesciche, ma come sempre salute e appetito non mancano.

Apprendo dalle tue lettere che siete a conoscenza delle prime fasi delle operazioni. Io pure, confermo che le perdite sono pochissime, si accertano più morti con punizioni per rivolte dei nostri ascari, che sul campo di battaglia. Giornalmente si avanza, spero che se tutto prosegue come ora fra tre mesi arriveremo alle porte di Addis-Abeba, trionfanti ed in ottima salute. Vogliamo solo sperare che finita questa guerra non si rientri per farne un’altra. Noto nelle tue lettere che il popolo italiano è pronto a tutti gli eventi. Credimi, cara Alis, tutti quelli che gridano viva la guerra, se fossero inviati quaggiù solo per qualche settimana, sono certo che cambierebbero opinione. Io sono fra quelli, che costì cercano di fare tutto il proprio dovere in questa campagna Italo-Etiopica; augurandomi però di prendere una fucilata qui, che dover rientrare in patria, per un imminente conflitto mondiale. La guerra? La Guerra? La Guerra? È ben triste cara Alis. Tu mi fai presente che pure tuo padre sarebbe orgoglioso di poter indossare la divisa militare e recarsi in prima fila per punire la vigliaccheria degli Inglesi. In questo caso non sono del suo parere. Scusami Alis. Sono circa 8 mesi che sono lontano dalla mia famiglia…quale gioia rivederla. Nelle tue lettere noto che tu pure ti esalti, ed ammetti che ci starebbe bene una lezione a quei cani di Inglesi…giusto…giusto tutto ciò; ma non pensi alle conseguenze che possono derivare? Cara Alis sono anni che entrambi aspettiamo quel caro giorno…che avverrebbe?

Non scrivo ciò per vigliaccheria o paura; detesto i deboli; e cantando andiamo in cerca del nemico, ma dico questo per il bene e l’amore che nutro per te e i tuoi genitori.

Nota l’indirizzo, mi verrà recapitata. Infiniti bacioni per te e famiglia

tuo Giordano.

Bibliografia

- Bertella Farnetti 2007

Paolo Bertella Farnetti, Sognando l’impero. Modena – Addis Abeba (1935-1941), Milano-Udine, Mimesis, 2007. - Bertella Farnetti 2013

Paolo Bertella Farnetti, Introduzione, in L’impero nel cassetto. L’Italia coloniale tra album privati e archivi pubblici, a cura di Paolo Bertella Farnetti, Adolfo Mignemi, Alessandro Triulzi, Milano-Udine, Mimesis, 2013, pp. 7-11. - Corner 2007

Paul Corner, L’opinione popolare italiana di fronte alla guerra d’Etiopia, in «Italia contemporanea», 248 (2007), pp. 51-63. - Cresti 1998

Federico Cresti, Documenti per la storia della Libia: l’archivio ritrovato dell’ente per la colonizzazione della Libia. Un inventario provvisorio, in «Africa», LIII, 4 (1998), pp. 557-576. - De Napoli 2016

Olindo De Napoli, Introduzione, in Carmelo Sirianni, VI Battaglione Libico. Diario della campagna d’Etiopia (1936-1937), a cura di Olindo De Napoli, Roma, Viella, 2016, pp. 7-60. - Del Boca 1991

Angelo Del Boca, Gli Italiani in Libia. Dal fascismo a Gheddafi, Roma-Bari, Laterza, 1991. - Del Boca 1992

Angelo Del Boca, L’Africa nella coscienza degli italiani, Roma-Bari, Laterza, 1992. - Del Boca 2010

Angelo Del Boca, La guerra d’Etiopia. L’ultima impresa del colonialismo, Milano, Longanesi, 2010. - Deplano 2022

Valeria Deplano, L’eredità preziosa di Angelo Del Boca, in «Passato e presente», XL, 117 (2022), pp. 27-34. - Deplano, Pes 2024

Valeria Deplano, Alessandro Pes, Storia del colonialismo italiano. Politica, cultura e memoria dall’età liberale ai nostri giorni, Roma, Carocci, 2024. - Deplano 2025

Valeria Deplano, La costruzione sociale degli italiani come colonialisti, in Una diversa narrazione sul passato coloniale. Studi su Angelo Del Boca, a cura di Nicola Labanca, Milano, FrancoAngeli, 2025, pp. 37-53. - Ertola 2017

Emanuele Ertola, In terra d’Africa. Gli italiani che colonizzarono l’impero, Roma, Carocci, 2017. - Ertola 2022

Emanuele Ertola, Il colonialismo degli Italiani: storia di un’ideologia, Roma, Carocci, 2022. - Frascaroli 2013

Elisabetta Frascaroli, Il progetto e i primi fondi censiti, in L’impero nel cassetto. L’Italia coloniale tra album privati e archivi pubblici, a cura di Paolo Bertella Farnetti, Adolfo Mignemi, Alessandro Triulzi, Milano-Udine, Mimesis, 2013, pp. 37-58. - Giorgi 2012

Chiara Giorgi, L’Africa come carriera. Funzioni e funzionari del colonialismo italiano, Roma, Carocci, 2012. - Giuliani 2013

Gaia Giuliani, Cristina Lombardi-Diop, Bianco e nero. Storia dell’identità razziale degli italiani, Firenze, Le Monnier, 2013. - L’Istituto agronomico per l’oltremare. 2007

L’Istituto agronomico per l’oltremare: la sua storia, Signa, Masso delle Fate, 2007, https://www.aics.gov.it/pubblicazioni/listituto-agronomico-per-loltremare-la-sua-storia/. - Labanca 2015

Nicola Labanca, La guerra d’Etiopia 1935-1941, Bologna, Il Mulino, 2015. - Labanca 2022

Nicola Labanca, Del Boca prima di Del Boca. Formazione di un autore e suo pubblico, in «Passato e presente», XL, 117 (2022), pp. 19-27. - Le Houérou 1994

Fabienne Le Houérou, L’épopée des soldats de Mussolini en Abyssinie (1936-1938). Les ensablés, Parigi, L’Harmattan, 1994. - Lombardi-Diop 2025

Cristina Lombardi-Diop, Uso e violenza della storia. Da Angelo Del Boca alle contronarrazioni postcoloniali, in Una diversa narrazione sul passato coloniale. Studi su Angelo Del Boca, a cura di Nicola Labanca, Milano, FrancoAngeli, 2025, pp. 115-132. - Lucarelli 2023

Niccolò Lucarelli, Le camicie nere in Africa 1923-1943, Milano, Mursia, 2023. - Paolini, Saporetti 1999

Enrico Paolini, Davide Saporetti, La Romagna in Etiopia: sogni e speranze d’Africa, Cesena, Il ponte vecchio, 1999. - Proglio 2023

- Gabriele Proglio, Metafore della memoria. Ricordare il colonialismo fuori e dentro l’archivio, in Immaginare la storia. Abbecedario del colonialismo italiano, a cura di Federica Socci, Verona, Ombre Corte, 2023, pp. 102-119.

- Taddia 1988

- Irma Taddia, La memoria dell’impero. Autobiografie d’Africa Orientale. Manduria-Bari-Roma, Piero Lacaita editore, 1988.

- Vitale 2017

Domenico Vitale, “Ti saluto, vado in Abissinia”. Parma e Africa Orientale tra colonialismo e post-colonialismo. Archivio, didattica e ricerca storica, in «E-Review», 5 (2017), https://e-review.it/vitale-archivio-colonialismo.

Note

1. https://www.istitutostoricopiacenza.it/eventi-iniziative/la-lunga-aggressione-coloniale/.

2. Lo stesso Del Boca, nell’introduzione al volume L’Africa nella coscienza degli italiani pubblicato nel 1992, affermava che l’accesso agli archivi rappresentava, fino alla metà degli anni ’70, «un terreno di caccia per pochi privilegiati» [Del Boca 1992, XII].

3. https://www.memoriecoloniali.org/progetti/modena-addis-abeba-andata-e-ritorno-2007/.

4. https://colonialismoparma.it/.

5. Fanno parte del gruppo di studio, oltre allo scrivente, Sara Fava, Laura Ghisoni, Ippolito Negri, Elisabetta Paraboschi, Barbara Spazzapan. Il gruppo è coordinato dalla direttrice dell’Isrec Piacenza, Carla Antonini.

6. Rispetto a questa categoria specifica, Ertola sostiene che «il più importante movimento diretto dall’Italia verso i nuovi possedimenti in Africa Orientale fu certamente quello che coinvolse gli operai incaricati della costruzione di infrastrutture durante e dopo il conflitto italo-etiopico» [Ertola 2017, 12].

7. Il fondo di riferimento è ACS, MAI, Direzione generale affari generali e personale (DGAP), 1924-1956.

8. L’Ente venne istituito nel 1938 allo scopo di incentivare la colonizzazione agraria in Aoi, promuovendo altresì l’occupazione demografica dell’impero. Nel 1938 la maggior parte degli emigrati emiliano-romagnoli in Africa orientale venne inviata con l’appoggio dell’Ente Romagna d’Etiopia [Taddia 1988, 35-36]. Su questo ente coloniale si legga in particolare [Paolini, Saporetti 1999].

9. ACS, MAI, DGAGP, Assistenza alle famiglie dei militari prigionieri e provvidenze per i militari in colonia 1940-1953, b. 11.

10. La norma fu preceduta dal ddl n. 3277 del 18 settembre 1961, https://documenti.camera.it/_dati/leg03/lavori/stampati/pdf/32770001.pdf.

11. L’Istituto fu fondato a Firenze nel 1904; nel 1939 divenne Ente pubblico statale dipendente dal Ministero dell’Africa italiana e assunse il nome di Istituto agricolo per l’Africa italiana, con il compito di formare i tecnici da inviare nelle colonie italiane d’Africa, fornendone al contempo la consulenza specifica. A partire dal 1953 l’Istituto passò sotto la direzione del Ministero degli Affari esteri, assumendo il nome di Istituto agronomico per l’Oltremare. È stato soppresso nel 2015 [L’Istituto agronomico per l’oltremare 2017].

12. ACS, Ente colonizzazione della Libia (ECL), fascicoli del personale tecnico-amministrativo 1932-1971, b. 12 fasc. 68. L’attestazione inerente al diploma del Chiappini, risalente al 22 maggio 1933, è firmata da Armando Maugini (Messina 1889 – Firenze 1975), direttore dell’Istituto agricolo dal 1924 al 1964.

13. ACS, ECL, fascicoli del personale tecnico-amministrativo 1932-1971, b. 12 fasc. 68, Ministero delle Colonie, prospetto biografico, 6 dicembre 1934.

14. Nel fascicolo presente nell’Acs sono state ritrovate un paio di lettere in cui l’ing. Alfredo Chiappini scriveva all’Ecl nel periodo 1941-1942 chiedendo notizie del fratello.

15. Luigi Razza (Monteleone di Calabria 1892 – Almaza 1935) fu il primo presidente dell’ente, al tempo in cui era denominato Ente per la colonizzazione della Cirenaica. Razza in precedenza era il capo del Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione interna. Nel 1935 fu nominato ministro dei Lavori pubblici. Morì il 7 agosto 1935 in un incidente aereo nei pressi del Cairo [Del Boca 1991, 257].

16. https://patrimonio.archivioluce.com/luce-web/detail/IL3000022087/12/la-cerimonia-inaugurazione-della-lapide-memoria-luigi-razza-nel-villaggio-lui-dedicato.html.

17. ACS, ECL, fascicoli del personale tecnico-amministrativo 1932-1971, b. 12 fasc. 68, Lettera di Chiappini alla divisione generale dell’ECL protocollata in data 1° giugno 1943.

18. Ivi, Ente per la colonizzazione della Libia, anno 1936, Note di qualifica.

19. Ivi, Ente per la colonizzazione della Libia, anno 1937, Note di qualifica.

20. Cosimo Manni, modenese, ha presieduto l’Ecl dal 1938 al 1942 [Bertella Farnetti 2007b, 28].

21. ACS, ECL, fascicoli del personale tecnico-amministrativo 1932-1971, b. 12 fasc. 68, Lettera di Manni a Chiappini, rif. Addebito, 21 dicembre 1937.

22. Ibidem.

23. Ivi, Protocollo N. 196/11, 26 febbraio 1938.

24. Ibidem.

25. Ivi, Ente per la colonizzazione della Libia, anno 1942, Note di qualifica.

26. Ivi Ricorso n. 1433/1958, udienza del 22 dicembre 1961. Memoria per l’Ente della colonizzazione della Libia contro il sig. Chiappini Aldo, p. 3.

27. Ivi Ministero Affari Esteri a Ente per la colonizzazione della Libia, oggetto Sig. Chiappini Aldo, ex impiegato dell’Ente per la colonizzazione della Libia, Roma, 17 dicembre 1958.

28. Archivio di Stato di Piacenza (ASPC), Rossi-Tinelli, Elenco a cura di di M. e A.M. Rossi, G.P. Bulla, D.II.73, p. 1. Si ringrazia Sara Fava per le ricerche in loco.

29. Il padre di Alis, Giovanni Tinelli, lavorò in diversi ristoranti in Italia e in Europa prima di partire per gli Stati Uniti nel 1913 con sua moglie, Enrichetta Nidasio, sarta di professione. La coppia, accompagnata dalla piccola Alis, rientrò a Piacenza nel 1916 per via della chiamata alle armi ricevuta da Giovanni, che voleva evitare di risultare disertore. ASPC, Rossi-Tinelli, Elenco a cura di di M. e A.M. Rossi, G.P. Bulla, D.II.73, p. 1.

30. Per un approfondimento sull’argomento si rimanda a Ertola, 2017. Lo stesso Ertola ne parla nella trasmissione Rai Storie contemporanee. La ricerca storica in Italia, in un dialogo con la storica Michela Ponzani (stagione 2020/2021, episodio 3), https://www.raiplay.it/programmi/storiecontemporaneelaricercastoricainitalia/puntate/stagione-2020.

31. ASPC, Rossi-Tinelli, La guerra d’Africa di Giordano Rossi 1935-1937, D.II.73, documento n. 209, 1° aprile 1935.

32. Ivi, documento n. 212, 12 aprile 1935.

33. Ibidem.

34. Ibidem.

35. Ivi, documento n. 273, 29 novembre 1935.

36. Ibidem.

37. Ivi, documento n. 264, 19 ottobre 1935.

38. Ivi, documento n. 230 del 05 luglio 1935.

39. Ibidem.

40. Ivi, documento n. 242, 28 agosto 1935.

41. Ivi, documento n. 266, 29 ottobre 1935.

42. http://www.agenziabozzo.it/vecchie_navi/B-Vapore/Navi_1850-1950_B530_Campidoglio_ex_Gastein_nave_passeggeri_in_porto.htm.

![Fig. 4. Massaua, 18 settembre 1935: cartolina inviata da Giordano Rossi alla famiglia Tinelli [ASPC, Fondo Rossi-Tinelli, documento n. 252].](./../sites/default/images/articles/media/321/palmieri_memorie piacenza_04.jpg)

![Fig. 5. Lettera scritta da Giordano Rossi ad Alis Tinelli. Napoli, 1° aprile 1935 [ASPC, Fondo Rossi-Tinelli, D.II.73, documento n. 209].](./../sites/default/images/articles/media/321/palmieri_memoriepiacenza_05.jpg)