1. Premessa

La guerra italo-turca (1911-12), scatenata per ragioni politiche e di prestigio, fu il primo conflitto combattuto dall’Italia unitaria ad essere sistematicamente raccontato dalla stampa, divenuta a inizio Novecento il principale strumento di informazione e lotta politica. Esistono ottimi studi sulla campagna propagandistica di stampa a favore della guerra d’espansione, sulla costruzione di un immaginario coloniale e sul ruolo svolto da noti intellettuali dell’epoca [Melgeri 1970; Schiavulli 2009; Labanca 2012; Proglio 2016]. Meno conosciute risultano le vicende locali che, sebbene vivano di riflesso le dinamiche nazionali, al tempo stesso si arricchiscono delle situazioni particolari, modellate dai gruppi politici al potere e dalle caratteristiche sociopolitiche delle comunità di riferimento. Con questo contributo si vuole analizzare il modo in cui la stampa modenese raccontò la guerra italo-turca ed evidenziare le conseguenze di questo conflitto sulla politica interna.

La necessità di posizionamento difronte alla guerra d’espansione fece emergere le differenze tra le parti politiche nei confronti del cosiddetto “interesse nazionale”, determinando una maggiore polarizzazione e radicalità nel dibattito pubblico. Elementi preconizzanti del contesto che avrebbe poi caratterizzato il primo dopoguerra [Mazzei 2015; Salvatori 2016].

Per questa ricerca sono stati presi in esame quattro giornali locali, rappresentativi delle principali correnti politiche presenti all’epoca: «Il Panaro», longevo quotidiano di democratici, radicali e liberali progressisti; «Il Domani», settimanale dei socialisti modenesi, aderente alle correnti riformiste; «La Bandiera del Popolo», organo della Camera del lavoro della Bassa modenese e quindi voce del sindacalismo e socialismo intransigente; «La Gazzetta dell’Emilia», quotidiano vicino agli ambienti borghesi conservatori. A livello temporale lo studio si concentra sul periodo appena precedente allo scoppio del conflitto, ossia l’estate del 1911, e sui mesi successivi. A una breve introduzione, seguirà il racconto giornalistico della guerra e un rapido sguardo alle ricadute che questa ebbe sulla situazione politica locale.

2. Stampa e guerra di Libia

Tra fine Ottocento e primo Novecento, il processo di modernizzazione del paese e l’aumento dell’alfabetizzazione resero la stampa uno strumento di confronto politico, costruzione e circolazione di narrazioni, contribuendo alla sua progressiva massificazione [Murialdi 2021]. Cambiarono la veste grafica dei giornali e la proposta ai lettori: migliorarono, diventando più accessibili, formato dei caratteri e impostazione degli articoli; con la pubblicazione sempre più frequente, aumentò lo spazio dedicato alle notizie d’attualità; comparvero le immagini e i primi servizi fotografici, le corrispondenze dall’estero e le notizie sportive; nacque la Terza pagina, sulla critica artistica, e diventarono abituali gli approfondimenti culturali di vario genere, dalle scoperte scientifiche al racconto storico. Nel settembre 1911 il governo italiano, all’epoca guidato da Giovanni Giolitti, decise di invadere le coste della Tripolitania e della Cirenaica (attuale Libia), tra i pochi territori africani non ancora finiti sotto il giogo europeo. In quel momento, queste regioni dipendevano dall’Impero ottomano, sebbene potessero contare margini di autonomia. Da tempo Italia aveva favorito tentativi di penetrazione economica in quei territori, avanzando mire imperialistiche all’interno del progetto di spartizione del continente africano attuato dalle potenze europee fin dalla seconda metà dell’Ottocento [Mori 1957, 102-118; Salvadori 2018, 108; Breccia, Marcuzzi 2021, 29-34; Ferraioli 2023, 11-43]. La prossimità geografica, l’ambizione politica e le velleità di grandezza, mescolati agli interessi economici e alla possibilità di dirottare parte della migrazione italiana, resero la futura Libia un obbiettivo altamente appetibile. Per convincere il Paese sulla bontà della causa, la guerra fu preceduta da una martellante campagna di stampa tanto a livello nazionale quanto locale, soprattutto a partire dalla primavera del 1911 [Pincherle 1969; Labanca 2002, 217-266]. Nel 1910 era stata creata l’Associazione nazionalista italiana (Ani) e nel marzo 1911 venne fondato il settimanale «L’Idea Nazionale» che cominciò a spingere per una politica estera di espansione. A questo si accodarono poi, tra la primavera e l’estate 1911, alcuni dei principali quotidiani dell’epoca come «La Stampa», «Il Giornale d’Italia», «La Tribuna», «Corriere d’Italia». Il nazionalista Enrico Corradini e i giornalisti Giuseppe Piazza e Giuseppe Bevione furono tra i maggiori artifici della creazione del mito dell’oltremare libico come “terra promessa” per l’Italia [Finaldi 2015; McCollum 2015]. Cavalcando l’onda emotiva del nazionalismo, inviati speciali di svariati quotidiani sbarcarono sulle coste nordafricane, stilando entusiastici reportage e cercando di ammaliare l’opinione pubblica attraverso la meticolosa descrizione della Tripolitania e della Cirenaica, presentate come terre fertili e ricchissime di risorse, pronte ad accogliere i tanti emigranti italiani in cerca di fortuna [1]. Ricorrente era anche il richiamo alla necessità di costruire la grandezza italiana con una forte impresa militare che potesse riscattare le umiliazioni di fine Ottocento e celebrare con tutti i fasti il cinquantesimo anno unitario. Vi erano poi frequenti riferimenti alla “crociata” da intraprendere contro i “turchi musulmani” e i “barbari locali” e alla Roma imperiale che in un tempo lontano aveva già reso “italiane” quelle terre [Munzi 2001; Viola 2005]. I fautori di questa sperticata campagna propagandistica descrivevano inoltre l’invasione militare come poco più che una passeggiata, sottovalutando la forza militare turca e millantando la volontà, da parte degli arabi locali, di sottomettersi ai “liberatori” italiani [2].

Tutte queste aspettative vennero deluse e ridimensionate già nel corso delle prime settimane del conflitto. La guerra con gli ottomani si trascinò fino all’autunno 1912, con migliaia di morti e con la sola conquista del litorale nordafricano. L’occupazione dell’entroterra, proseguita con altalenanti risultati, si concluse solo nei primi anni Trenta, in seguito alle campagne militari che repressero con durezza ed efferatezza la resistenza araba [Del Boca 1986; Del Boca 1988; Labanca 2012; Breccia, Marcuzzi 2021].

3. I giornali modenesi e le loro posizioni sulla guerra

«Il Panaro», giornale dei democratici della provincia di Modena, venne fondato nel 1861. Nel 1911 si presentava con il sottotitolo di «Gazzetta di Modena» e «Giornale della democrazia». A margine, sempre nella parte alta della prima pagina, le parole «libertà» e «pace». Usciva quotidianamente in quattro pagine, con un’impaginazione a cinque colonne: la prima era dedicata all’editoriale e alla Rubrica Italia ed estero; seconda e terza pagina avevano invece le notizie Cronaca cittadina e Dalla provincia; la quarta e ultima era interamente pubblicitaria. Politicamente il giornale era l’organo delle tendenze progressiste di radicali e democratici. Si esponeva a favore del monopolio delle assicurazioni vita, maggiore tema politico nell’estate 1911; sosteneva poi il suffragio universale e contrastava il conservatorismo [3]. Il primo riferimento alla questione libica comparve a fine luglio 1911, con un editoriale di commento a un articolo pubblicato nei giorni precedenti sul «Mattino» di Napoli nel quale si sollecitava un’azione italiana in Tripolitania per far valere gli interessi della patria. «Il Panaro» si allineava a questa posizione, sottolineando come «questa condizione di cose [l’immobilismo italiano nel Mediterraneo] non p[oteva] durare» perché «troppo umiliante per un paese come il nostro», soprattutto perché le altre potenze europee avrebbero potuto vedere rafforzata la «persuasione che non siamo capaci di atti risoluti, e che ci si può lasciar chiacchierare in eterno, sicuri che ci esauriamo nelle sole chiacchiere» [4].

Qualche settimana dopo, mentre sui grandi quotidiani nazionali si continuava a parlare di un intervento contro i turchi, sull’altra sponda del Mediterraneo, usciva un articolo su «Il Panaro» che sosteneva l’ineluttabilità della legge del più forte, tanto nella natura quanto tra gli esseri umani:

Dai libri sacri indiani alla Bibbia, dalle sentenze dei sette Sapienti greci alla favola esopiana, e avanti fino a noi, si affermò che i grandi assorbono, o opprimono, i piccoli, e il popolo ripete la sentenza con de’ proverbi, che, come il nostrano dicono che “il pesce grosso divora il minuto”. Le leggi della meccanica celeste dimostrano che gli astri maggiori si aggiogano i minori e ne fanno i satelliti loro: la biologia, la zoologia e, purtroppo, anche la politica e la sociologia, non hanno dimostrata verità contraria [5].

Il giorno successivo «Il Panaro» riportò integralmente un opuscolo pubblicato dall’Ani nel quale si affermava che «l’Italia avrebbe [avuto] il massimo interesse di intraprendere in Tripolitania qualcosa». Venivano indicate anche una serie di ragioni, ricorrenti nella propaganda nazionalista e interventista: l’importanza politico-strategica della Tripolitania, la rendita economica che avrebbe garantito all’Italia e le sue immense risorse poco sfruttate che avrebbero giovato a tanti migranti italiani. Inoltre, la colonizzazione di Tripoli avrebbe consentito «all’Italia di compiere quell’atto di energia che il paese da tempo attende[va]» [6]. A metà settembre, nell’editoriale Verso Tripoli [7], il giornale ribadiva le ragioni che rendevano opportuno l’attacco: la posizione geografica della Tripolitania, «come un’appendice» dell’Italia; il diritto italiano di reclamare un proprio possedimento nel Mediterraneo, nel solco delle altre potenze europee; la necessità di occuparlo prima che si muovessero altri; l’esigenza di risolvere il problema dell’emigrazione. Per quanto a favore della cosiddetta “impresa”, il giornale non imbastì un’imponente campagna di stampa. Gli articoli citati furono gli unici pubblicati sul tema dal quotidiano tra luglio e fine settembre 1911. Sul finire di settembre, nel momento in cui era ormai evidente che il governo avesse deciso di scatenare la guerra, «Il Panaro» sostenne che, stando così le cose, non si poteva ormai che prendere inderogabilmente posizione a favore della patria:

Pensiamo che ora il dovere di ogni buon politico italiano, di ogni partito politico, qualunque sia il calcolo che fa dell’impresa tripolitana, per quante preoccupazione, per quanti timori, per quante disapprovazioni essa susciti nell’animo e nella mente, sia uno solo, ed imprescindibile: pensiamo ora che il dovere è quello di far tacere ogni voce di riprovazione, di sospetto, di sfiducia; di aver fede nel Governo, nell’Esercito, nell’Armata, in tutte le migliori energie del Paese per cui potemmo comporci in Nazione ed essere Potenza di primo ordine non soltanto a chiacchiere [8].

Lo stesso appello di fiducia verso le istituzioni patriottiche fu ribadito appena cominciata la guerra, «venutasi maturando per la cieca malevolenza ostile della Turchia» [9]. Una volta compiuto lo sbarco delle truppe italiane, il giornale, sobrio e moderato nel raccontare le notizie dei primi giorni, finì per allinearsi con le posizioni più oltranziste nella stampa italiana generalista, totalmente a favore della guerra contro i “barbari turchi”, trovandosi però allo stesso tempo nella difficile situazione di dover preservare l’alleanza con i socialisti, contrari alla guerra, che reggeva la Giunta comunale modenese.

«Il Domani» nacque nel 1900 per iniziativa del gruppo dirigente provinciale del Partito socialista italiano (Psi), ponendosi come punto di riferimento delle forze socialiste e sindacaliste [Montella 2011]. Nella prima pagina campeggiava il motto: «Il domani sarà dei lavoratori, come l’oggi è della borghesia, come l’ieri fu della nobiltà e del clero». Essendo un settimanale, proponeva meno notizie dell’ultim’ora, preferendo riflessioni su vaste tematiche di carattere nazionale. Usciva in quattro facciate con quattro colonne di scrittura. L’impostazione seguiva quella de «Il Panaro», con in terza pagina le notizie In città e in ultima le pubblicità.

Oltre alle istanze progressiste e vicine ai lavoratori, il giornale aveva un forte connotato laico e anticlericale e all’interno delle correnti socialiste sosteneva le posizioni riformiste.

Nel corso dell’estate 1911 «Il Domani» non menzionò mai la questione coloniale. Molta dell’attenzione della stampa socialista era rivolta agli scioperi degli operai degli altiforni di Piombino e dei minatori dell’Elba, che rivendicavano la giornata lavorativa di dieci ore, il pagamento degli straordinari e l’introduzione di un vero contratto di lavoro. Questo silenzio potrebbe essere stato frutto della decisione di mostrarsi volutamente indifferenti al chiassoso vociare nazionalista. Risulta però inevitabile immaginare che ci fosse anche un elemento di imbarazzo in seno al riformismo socialista, dal momento che la Giunta comunale modenese era retta per la prima volta dall’Unione dei partiti popolari, ossia un’alleanza che i socialisti condividevano con i democratico-radicali che erano favorevoli alla guerra [10]. Probabilmente vi era anche una certa difficoltà nel riuscire a contrappore alla retorica nazionalista una convincente posizione antimilitarista che non fosse però percepita come antipatriottica. Soltanto il 23 settembre, a pochi giorni dai cannoneggiamenti su Tripoli, «Il Domani» si dichiarò contrario [11]. Le ragioni erano diametralmente opposte a quelle nazionaliste e tendevano a segnalare la natura classista della guerra, sostenuta da coloro che poi non l’avrebbero combattuta; inoltre, si evidenziava l’inopportunità di sprecare risorse che sarebbero state maggiormente utili se usate per risolvere i problemi interni del paese [12]. Infine, si riteneva inverosimile considerare l’invasione della Tripolitania come sbocco per il fenomeno migratorio. A inizio ottobre «Il Domani» pubblicò un articolo nel quale si sosteneva con forza la contrarietà al conflitto anche per ragioni morali: «mandando le loro navi e i loro soldati ad impadronirsi di una regione altrui, commettono un’aggressione, una rapina, un atto da corsari. […] Ogni guerra che non sia di estrema difesa, ogni guerra di conquista è un delitto infame» [13].

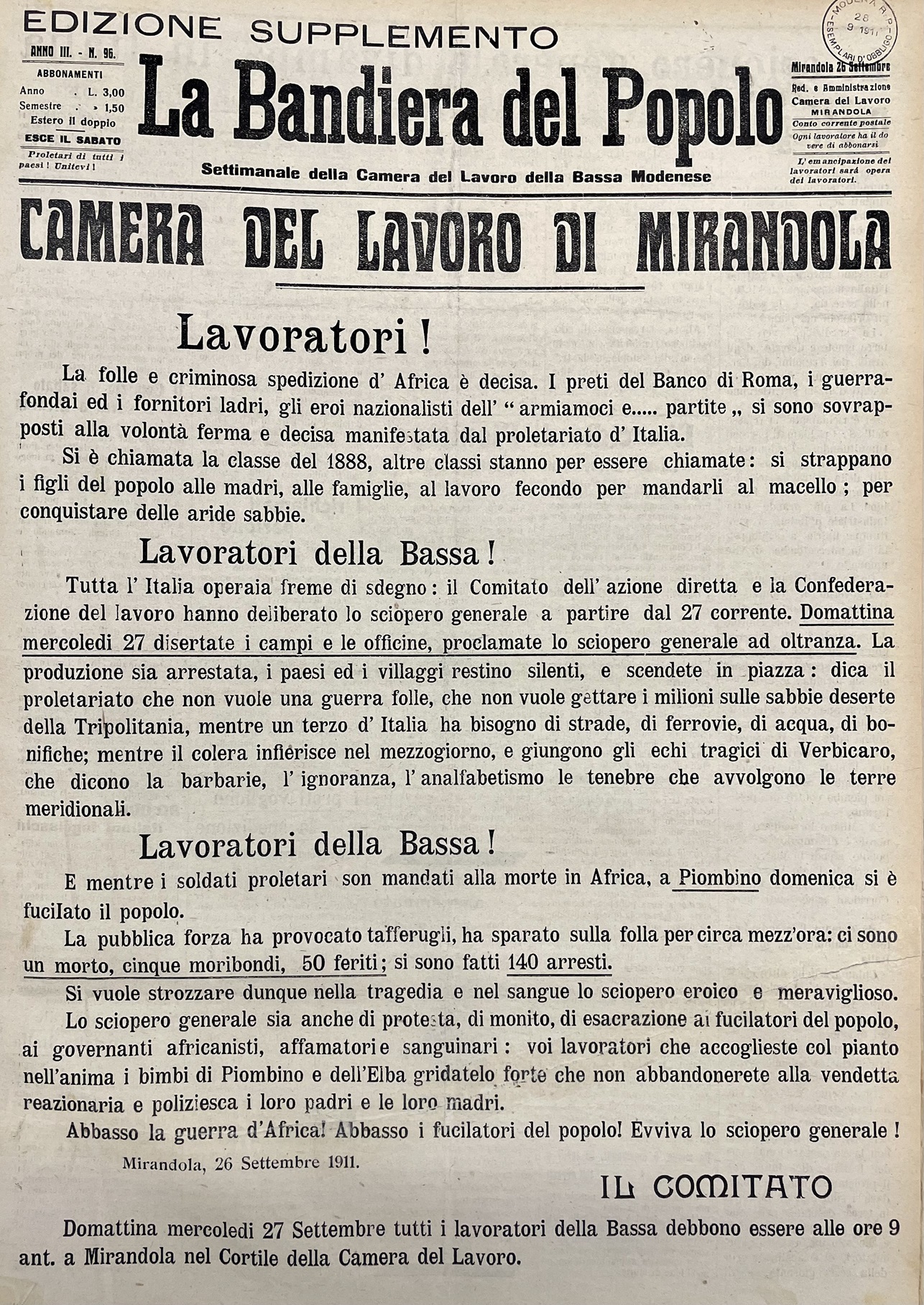

«La Bandiera del Popolo» venne fondata nel novembre 1909, in seguito al congresso di San Felice sul Panaro che aveva portato all’unificazione delle camere del lavoro di Mirandola, San Felice e Finale Emilia in un unico organo che riuscisse a rappresentare più efficacemente i lavoratori della Bassa modenese e nel quale presto la componente sindacale prevalse su quella socialista [Muzzioli 1993, 60; Un secolo di sindacato 2011, 45-132]. «La Bandiera del Popolo» nacque come organo settimanale della nuova Camera del lavoro unitaria a Mirandola, dove si trovava anche la sede del giornale. Il giornale rappresentava la voce massimalista e intransigente degli ambienti sindacali e socialisti, con un feroce connotato anticlericale e antiborghese e una forte critica al socialismo riformista. Il giornale usciva in quattro pagine e cinque colonne. Vi era una parte sui commenti di notizie d’attualità, con corrispondenze dai principali centri della Bassa, ma anche vaste sezioni “educative”, come la Colonna istruttiva, nella quale venivano presentate questioni storiche e scoperte scientifiche e la rubrica Medaglioni, dedicata a ritratti di figure pubbliche solitamente del passato.

Fin dai primi numeri fu ricorrente la posizione nettamente contraria alla guerra [14]. Il militarismo era definito «parassitario e sanguinario» e si raccontava la vita dei coscritti, costretti a tosarsi i capelli «come carcerati» e marciare «come branchi di montoni». Il pezzo si concludeva sentenziando: «La bandiera della patria è la bandiera del capitalismo, è un cencio sporco di tutti i delitti della borghesia». Dai primi numeri del 1911 «La Bandiera del Popolo» introdusse anche una Rubrica antimilitarista e nei mesi successivi si rintracciano un paio di articoli interamente dedicati alla critica del concetto stesso di guerra [15]. Il 2 settembre, quando ormai da settimane la stampa nazionale discuteva apertamente della possibilità di un intervento italiano in Tripolitania, il giornale pubblicò la traduzione di un testo dello spagnolo V. Garcia sulla cosiddetta seconda guerra marocchina – ossia le contrastanti ambizioni franco-tedesche sul Marocco – che attaccava aspramente la guerra, tanto che il solo parlarne «è un insulto alla civilizzazione, alla logica e all’umanità» [16]. Si ribadiva la natura classista della guerra e la convinzione che la sola violenza legittima era quella rivoluzionaria: «Se con la guerra difendiamo i vostri [interessi], contro i nostri, con la Rivoluzione difenderemo i nostri contro ai vostri: volete la guerra? Noialtri faremo la Rivoluzione!».

Come «Il Domani», anche «La Bandiera del Popolo» nel settembre 1911 dedicò ampio spazio agli scioperi dell’Elba. Nella pubblicazione settimanale del 16 settembre comparve il primo riferimento alla possibile guerra d’espansione italiana. L’articolo, firmato Germano De Pietri, si scagliava contro i giornali nazionalisti e cattolici: «A Tripoli! A Tripoli! È il grido che leva il gazzettume patriottico- nazionalistico, e – guarda combinazione – anche la stampa nera della pretaglia soffia nel fuoco» [17].

Il numero della settimana successiva fu completamente dedicato al dibattito sulla guerra. Le critiche ricorrenti erano tese a sottolineare come l’Italia, vista la sua diffusa arretratezza interna, non aveva le condizioni per poter ambire a un impero. La Tripolitania veniva poi descritta come un «paese povero, deserto e coperto di sabbia» [18]. Con lo scoppio del conflitto, «La Bandiera del Popolo» perseverò con la linea polemica, arrivando ad attaccare il mito della Roma imperiale, al quale i nazionalisti facevano invece riferimento per il sorgere della nuova Italia: «Una civiltà di spogliatori, di ladri, di banditi. Si soggiogavano i popoli, si depredavano, si facevano schiavi, ecco l’imperio delle aquile romane» [19].

Il 17 giugno 1911 venne pubblicato il primo numero della «Gazzetta dell’Emilia», con sottotitolo «Corriere di Modena». Quotidiano liberale che si poneva in continuità con l’omonimo foglio pubblicato a Bologna dal 1868 al 1911. L’impostazione era comune a quelle degli altri giornali: quattro pagine, con gli annunci pubblicitari nell’ultima, la prima concentrata sulle notizie Dall’Italia e dall’estero e la seconda sulla Cronaca cittadina. In terza pagina erano presenti le notizie Recentissime e la rubrica di Notizie sportive. Saltuariamente vi era anche un’appendice con la pubblicazione a puntate di racconti. L’editoriale di apertura del quotidiano chiariva come l’obiettivo dell’idea liberale fosse quello di porsi tra «opposte tendenze, quella socialista e quella cattolica».

A pochi giorni dalla nascita del quotidiano, la redazione lasciò trasparire la sua posizione in politica estera, criticando la proposta socialista di diminuire gli armamenti e parlando di un’Italia che si ritrovava ristretta in «innaturali confini», considerando la conquista di nuovi paesi come «benefici della civiltà» [20]. Qualche settimana dopo, in un articolo sulla crisi marocchina, si esaltò la superiorità della civiltà europea: «Non sono le armi europee che dissolvono l’autorità dello sceriffo: è il sale della civiltà che feconda i principi dell’incivilimento e la costruzione medievale» [21]. Queste premesse anticiparono la scelta interventista della «Gazzetta dell’Emilia». Il primo riferimento alla possibile invasione italiana dell’attuale Libia risaliva al 21 luglio 1911. Il titolo dell’articolo, firmato Gino Cucchetti, era emblematico: Tripoli come Tunisi?. L’accostamento riprendeva le frequenti critiche nazionaliste alla prudente politica estera italiana, con il rischio che anche la Tripolitania potesse presto venir “soffiata” all’Italia com’era accaduto con la Tunisia nel 1881, quest’ultima a suo tempo considerata propria “colonia naturale” dall’Italia e invece occupata dai francesi. L’articolo lodava la campagna nazionalista e raccoglieva molte delle argomentazioni a favore dell’intervento: si facevano coincidere gli interessi coloniali con il problema dell’emigrazione e gli interessi economico-industriali; si definiva la Tripolitania “un buon boccone” al servizio della prosperità italiana; Tripoli veniva presentata come naturalmente parte dell’Italia per via dell’antica dominazione romana; si concludeva con una fantasiosa esaltazione della flora libica [22]. Come «Il Panaro», anche la «Gazzetta dell’Emilia» pubblicò l’opuscolo inviato dall’Ani di Roma che sosteneva con determinazione la necessità per l’Italia di entrare il prima possibile in possesso della Tripolitania [23]. Il giornale pubblicò un unico, rilevante, articolo contrario all’intervento, firmato da Il Cancelliere, pseudonimo di un articolista molto presente in quel periodo sulle prime pagine del quotidiano. L’autore riteneva che l’occupazione italiana della Tripolitania avrebbe avuto ricadute negative sulla situazione nei Balcani, vista la debolezza dell’Impero ottomano, paventando il rischio di innescare un vasto conflitto europeo [24]. L’articolista concludeva: «In sostanza non possiamo mettere a ferro e fuoco l’Europa per occupare Tripoli». Si trattava di un dibattito già noto, che agitava le cancellerie europee e che rappresentava il motivo di maggiore critica all’impresa anche per l’allora ministro degli Esteri italiano [Breccia, Marcuzzi 2021, 32]. L’articolo fu però accompagnato da una Nota di redazione, che si dissociava dalle critiche sull’occupazione di Tripoli [25].

L’impatto della guerra su questi giornali e le loro scelte redazionali furono significativi. Sulla «Gazzetta dell’Emilia» e su «Il Panaro» l’impresa coloniale occupò alcuni articoli nel mese di agosto, per poi divenire un tema frequente nel corso di settembre, fino ad assurgere a principale notizia di copertina. Rimase tale su tutte le uscite quotidiane dei tre mesi successivi, con la sola eccezione dei giorni di metà ottobre in cui si tenne proprio a Modena il Congresso nazionale socialista. Una dinamica simile caratterizzò «Il Domani» e «La Bandiera del Popolo», che però iniziarono a trattare la questione solo dalla seconda metà di settembre [26].

4. L’alterità e il nemico

Se l’immaginifica descrizione delle terre d’oltremare fu tra gli elementi più ricorrenti della campagna stampa, a mancare quasi completamente era lo spazio dedicato alla rappresentazione delle persone che quelle terre le abitavano, ossia le autorità turche e soprattutto le popolazioni locali. La loro voce e il loro punto di vista furono del tutto estranei all’opinione pubblica italiana. Riferimenti e giudizi furono sempre indiretti: si sottolineava come dell’ormai passata grandezza dell’Africa imperiale romana non rimanessero che dimenticati resti archeologici per via della «barbara trascuratezza» delle popolazioni sopravvenute; sulla stessa linea furono le affermazioni sulla potenziale prosperità delle terre libiche, fino a quel momento quasi ignorate «dall’inerzia araba» e che attendevano le «volonterose ed esperte braccia italiane» per tornare a fiorire [27]. L’unico riferimento alle popolazioni locali – definite indistintamente “arabe” – avvenne attraverso la narrazione imbastita dalla stampa nazionalista, che assicurava che queste, sottomesse ai turchi, avrebbero accolto a braccia aperte l’arrivo degli italiani come liberatori. Tale arteficio propagandistico serviva a rafforzare l’idea che l’impresa coloniale avrebbe incontrato pochi ostacoli. Sui giornali modenesi si scriveva già ad agosto 1911 che «tutte le simpatie della popolazione araba della Tripolitania e della Cirenaica sono per l’Italia e gli italiani» [28], a conferma del fatto che questa immagine si affermò progressivamente nei resoconti dei giornali interventisti [29].

Il 28 settembre 1911 i funzionari italiani inviarono un ultimatum – volutamente irricevibile – alle autorità ottomane, il cui respingimento consentì al governo di dichiarare guerra senza passare dal Parlamento. Il 3 ottobre la flotta italiana inizio a bombardare Tripoli e nei giorni successivi si procedette con lo sbarco nelle principali città della costa libica. A fronte della ormai vana critica de «Il Domani» («il cannone ha tuonato e la barbarie ha trionfato sulla civiltà» [30]), la «Gazzetta dell’Emilia» inaugurò un entusiastico racconto quotidiano delle vicende della guerra: per la prima volta, tra i giornali selezionati, compariva una carta geografica della Tripolitania [31].

Il primo mese di guerra contraddisse settimane di retorica sulla benevolenza dei locali verso l’arrivo degli italiani. Episodio chiave fu la battaglia di Sciara Sciat, un’oasi nella zona orientale di Tripoli, che avvenne il 23 ottobre 1911 e che determinò una serie di rilevanti conseguenze militari. Negli scontri che coinvolsero le truppe italiane e quelle turche, appoggiate da migliaia di combattenti locali, caddero 378 soldati italiani, il numero più alto registrato in una singola battaglia della campagna di Libia. In seguito alla quantità di morti e alla “sorpresa” dell’appoggio di gran parte della popolazione locale ai turchi, subito bollato come tradimento, le autorità italiane decisero di rispondere con un giro di vite nell’esercizio della violenza [Breccia, Marcuzzi 2021].

Perquisizioni casa per casa di tutte le zone circostanti, immediata uccisione di chi veniva trovato armato ed arresto indiscriminato di chiunque fosse sospetto. Nei giorni successivi il governo Giolitti decise la deportazione delle migliaia di prigionieri, tra cui donne, vecchi e bambini in colonie di detenzione situate in alcune isole italiane e varò una censura quasi totale sulle informazioni militari che sarebbero giunte in patria, in modo che non arrivassero all’opinione pubblica notizie negative dal fronte [32].

Dopo queste prime settimane di guerra e in particolare in seguito al disastro di Sciara Sciat, l’atteggiamento della stampa italiana nei confronti delle popolazioni locali libiche cambiò radicalmente: si passò a una feroce e quotidiana accusa delle violenze dei “barbari turchi” e dei “traditori arabi”. La macabra spettacolarizzazione delle atrocità commesse contro i prigionieri italiani contribuì alla diffusione nell’opinione pubblica dell’idea che il pugno duro e la repressione contro le popolazioni locali fossero tanto necessari quanto leciti e auspicabili. Queste dinamiche, presenti sulla stampa nazionale, si ritrovano anche in quella locale. La «Gazzetta dell’Emilia» e «Il Panaro» rispecchiarono la narrazione sopracitata, con alcune particolarità, mentre i giornali di sinistra, «Il Domani» e «La Bandiera del Popolo», denunciarono le violenze commesse dagli italiani.

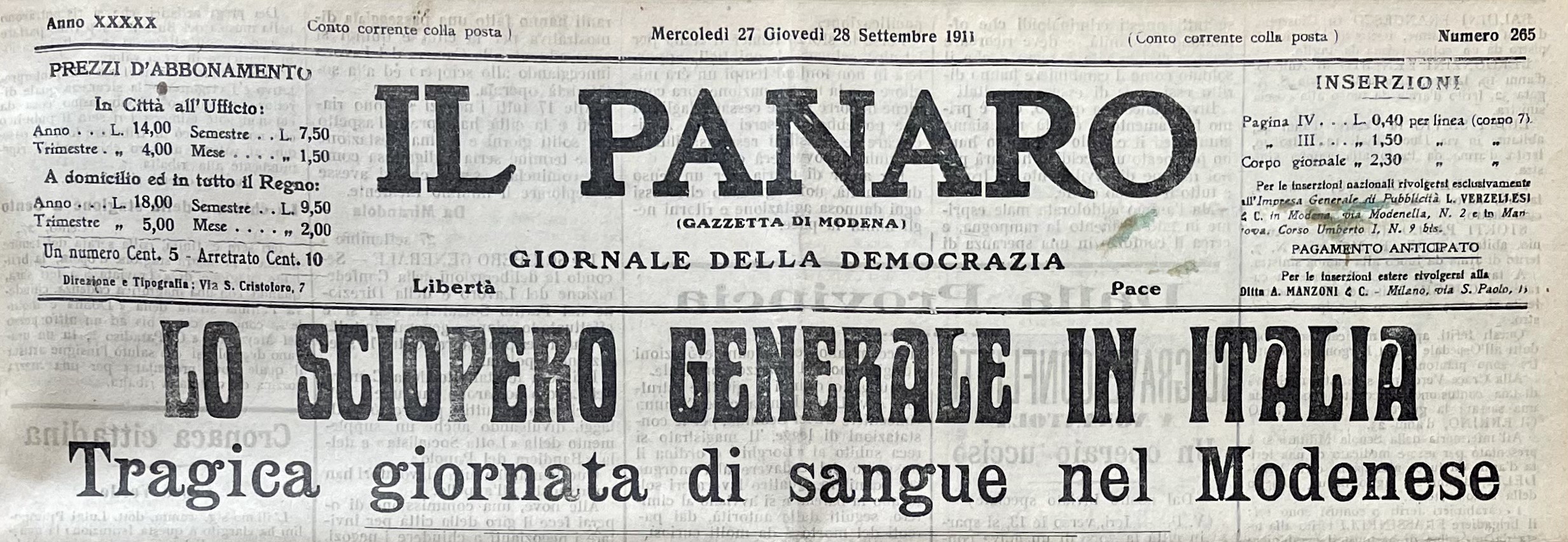

La prima descrizione esplicitamente negativa delle popolazioni locali si rintraccia sulla «Gazzetta dell’Emilia» che, a qualche settimana dall’inizio dell’invasione militare, ospitò un intervento del missionario modenese Umberto Pagliani, che descrisse gli arabi come «ladri tutti quanti e immorali» [33]. Sulla stessa linea si attestò «Il Panaro» che parlò della “Turchia” come un mondo preda di «miseria morale, mentale ed economica» abitata da «un popolo ancora bambino con i suoi capricci, le sue testardaggini, le sue fobie, il suo amore all’ozio, al giuoco» [34]. Prima ancora che si conoscesse il numero di morti italiani a Sciara Sciat, reso noto solo la settimana dopo l’evento, i giornali pubblicarono le notizie dell’opera di repressione attuata nelle oasi: l’incendio delle capanne con munizioni «non essendo possibile provvedere alla pronta rimozione delle cartucce», la fucilazione immediata delle persone trovate con armi e l’arresto «di circa 2000 persone» [35]. Venne anche riportata la notizia della deportazione nelle isole Tremiti «di quegli arabi complici di aver tradito alle spalle i bersaglieri italiani e che sono stati arrestati» [36]. «Il Panaro» dimentico del «dovere di sobrietà» giornalistico che aveva auspicato a inizio conflitto [37], avanzò una teoria dai contorni complottistici, ossia l’intenzionale diffusione del colera da parte di medici turchi tra i malati dell’ospedale militare per fare in modo che il contagio colpisse anche gli italiani, riportata in un articolo dal titolo eloquente: Un’infamia dei turchi. Impiccateli tutti! [38]. Il 30 ottobre «Il Panaro» annunciò l’apertura di una raccolta fondi a favore delle famiglie dei morti e dei feriti in guerra. Ogni giorno veniva pubblicata sul giornale la lista delle persone offerenti e l’importo da queste versato [39]. La stessa cosa fece la «Gazzetta dell’Emilia» nei primi di novembre. Ad una settimana da Sciara Sciat e dalle atrocità commesse nel successivo rastrellamento, la «Gazzetta dell’Emilia» smentì «nel modo più categorico» le voci di uccisioni di massa e sostenne che «in seguito al tradimento degli arabi divenne una imprescindibile necessità punire i ribelli ed epurare l’oasi» [40]. A metà novembre venne anche pubblicato il racconto in prima persona di un soldato che descriveva il rastrellamento operato casa per casa. L’articolo si apriva con l’assicurazione che «la repressione è stata degna del tradimento, e ben cara hanno scontato gli arabi la loro perfidia» [41]. Con l’arrivo di novembre fece la sua comparsa sulla «Gazzetta dell’Emilia» il nome di Luciano Zuccoli. Gli articoli di questa nuova firma sono la dimostrazione di come, in questo frangente storico, il giornale degli ambienti moderati e liberali avesse decisamente virato verso l’esaltazione imperialista, alzando l’asticella dello scontro con i socialisti. Nel commentare la notizia dell’attentato ad un ufficiale italiano, eseguito da un coscritto bolognese contrario alla partenza per Tripoli, Zuccoli scrisse che la responsabilità di questo gesto fosse da attribuire «all’opera nefanda che impunemente e ostinatamente vanno compiendo i giornali socialisti» contrari alla guerra, arrivando ad affermare che «in un altro paese Turati, Treves, Bissolati e Ferri» – i maggiori esponenti del socialismo dell’epoca – avrebbero fatto la stessa fine degli arabi traditori: fucilati tutti per alto tradimento [42]. In un altro articolo, Zuccoli auspicò da parte dell’Italia minore riguardo per gli “arabi”, contro i quali invece sarebbe stato opportuno perseguire una maggiore repressione, ovvero impiccagioni e fucilazioni [43]. Negli stessi giorni su «Il Panaro» - che, come si è visto, si mantenne su posizioni interventiste – venne pubblicato un articolo critico nei confronti di alcune azioni italiane, che avrebbero potuto evitare «la diffidenza dei mussulmani e le deplorate ribellioni». L’articolista sottolineava come nel corso degli scontri gli italiani avessero distrutto moschee e tombe sacre, «in contrasto con i proclami in cui si disse che la religione mussulmana sarebbe stata rispettata» [44]. Sempre a metà novembre la «Gazzetta dell’Emilia» inviò un proprio corrispondente a Tripoli [45], Albany Rezzaghi, autore di un primo lungo articolo a inizio dicembre. Anche «Il Panaro» poté avvalersi di un proprio inviato speciale a Tripoli, Guido Urbini, notizia resa nota ad inizio dicembre, in un numero che riportava anche la prima pubblicità “tripolina” [46]: il vino Marsala Florio in Tripolitania, con un cammello e un abitante locale con turbante, seguita pochi giorni dopo da un’altra inserzione simile.

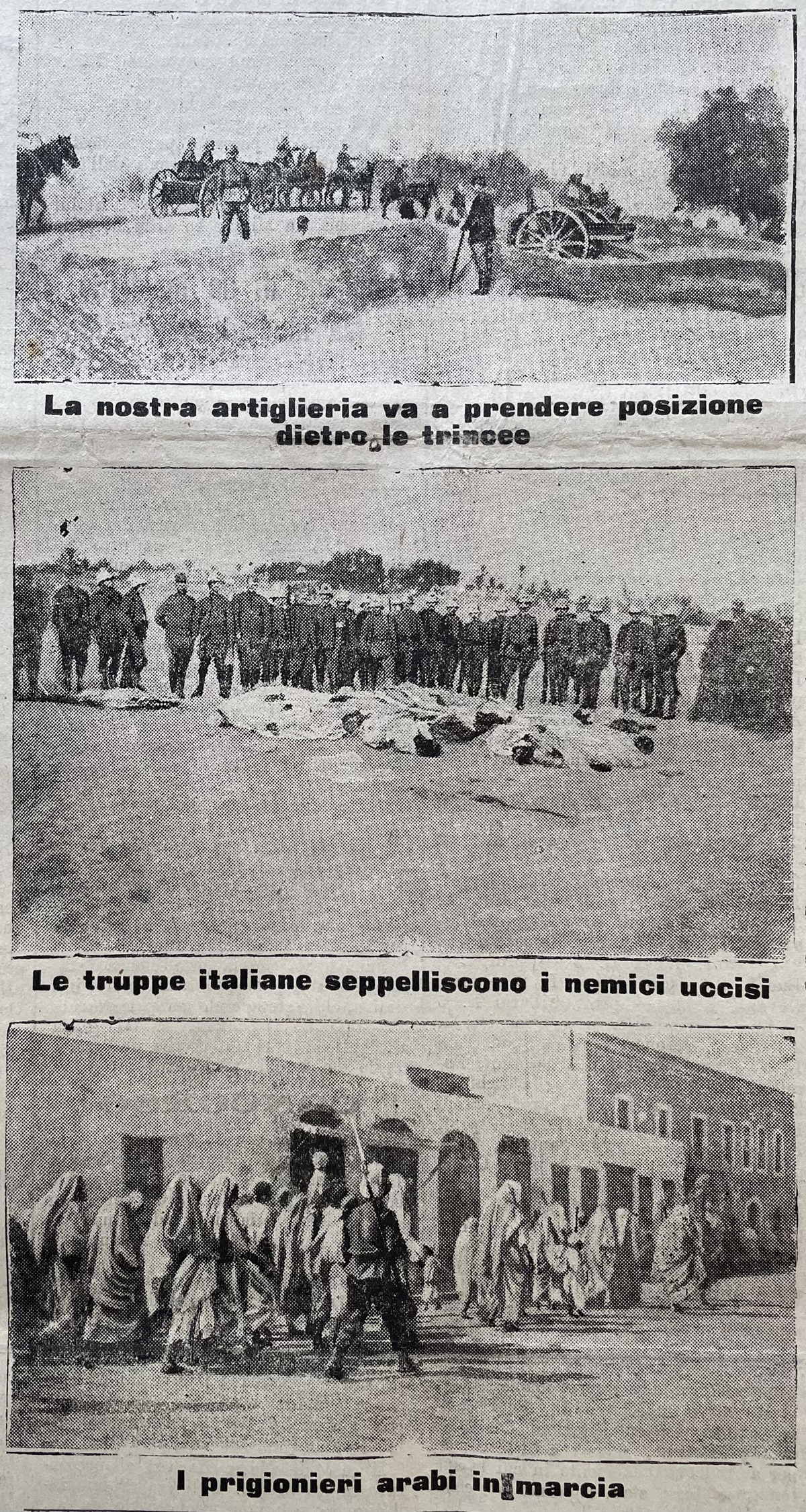

Con la fine di novembre comparve sulla «Gazzetta dell’Emilia» la prima fotografia dal fronte di guerra, nella quale erano immortalati «arabi arrestati in un’oasi» [47]; nelle settimane successive quasi tutte le prime pagine presentarono immagini dalle regioni nordafricane invase, in alcuni casi ritraendo dettagli cruenti come fosse comuni e prigionieri in marcia [48]. L’8 dicembre 1911 «Il Panaro» espose il resoconto di una visita ai centri detentivi insulari dove erano state deportate le persone catturate a Tripoli. Ne emerse una situazione tragica. Le condizioni di vita delle persone apparivano estremamente precarie e dure, tanto che l’articolista scriveva che «appena vistili il sentimento di odio per i loro efferati tradimenti si cambia in commiserazione». I detenuti si presentavano «estremamente magri», il loro dialogare «sembra[va] un guaito vero e proprio» e a ore determinate veniva loro distribuito il rancio «che divorano come belve per poi ricadere nella loro malinconia» [49].

A fronte di questa narrazione dalle forti tinte militariste e interventiste, l’approccio dei settimanali di sinistra «Il Domani» e «La Bandiera del Popolo» fu radicalmente diverso. Con l’arrivo delle notizie dal fronte, a fine ottobre la «La Bandiera del Popolo» denunciò gli orrori che l’Italia stava commettendo nella repressione dopo Sciara Sciat, facendo notare ironicamente che l’Italia stava portando la civiltà a suon di fucilate. Gli “arabi” invece erano presentati come “eroi”, non traditori, ma resistenti che «difend[evano] la loro nazionalità» [50]. Le atrocità italiane venivano paragonate alle esecuzioni sommarie che avevano caratterizzato le repressioni borboniche e croate: «Quelli che erano assassinii, fatti contro di noi prima del risorgimento, diventano dunque prodezze compiute contro gli uomini neri?» [51].

«Il Domani» si trovava sulla stessa linea, seppur con una critica più moderata [52]. Il settimanale esprimeva vicinanza a «tutte le vittime di questa stupida guerra» e affermava principi di internazionalismo umanitario: «noi abbiamo, oltre l’Italia, una più grande patria che è l’umanità, perché ci sentiamo uomini e come tali soffriamo con ogni uomo che soffra». Lo stesso messaggio venne rilanciato a fine novembre con la pubblicazione in prima pagina della Lettera di una madre, nella quale, lasciando volutamente da parte ogni questione militare e politica, si sottolineava come le madri italiane, arabe e turche fossero «sorelle nel dolore» [53]. I due periodici socialisti misero anche in luce le contraddizioni della narrazione nazionalista che aveva declamato le ricchezze della Tripolitania e della Cirenaica [54]. Il 2 dicembre anche «Il Domani» aprì ai suoi lettori una raccolta per le vittime della guerra [55], probabilmente per non prestare il fianco a possibili critiche da parte degli ambienti borghesi. Mentre il giornale dei socialisti modenesi chiuse l’anno con una ferma ma quasi distaccata critica al conflitto [56], «La Bandiera del Popolo» dei sindacalisti intransigenti continuò ad attaccare violentemente la «civiltà della forca» e «l’Italia degli impiccatori», dichiarandosi «soli, contro tutto e contro tutti» [57].

5. Le conseguenze sulla politica interna

Difficile sottovalutare le conseguenze politiche interne della guerra italo-turca. Dopo un’estate tra indifferenza e incertezza nei confronti del posizionamento sulla possibile operazione coloniale italiana in Tripolitania, le organizzazioni socialiste decisero di rendere manifesta la loro avversione al conflitto convocando lo sciopero generale per il 27 settembre 1911.

È in questo frangente che la «Gazzetta dell’Emilia» cominciò a usare l’espressione «senza-patria» per indicare i socialisti [58]. Veniva così inaugurata e legittimata dal più diffuso quotidiano della città un attacco nei confronti degli avversari politici che prendeva nuove forme di delegittimazione. Una dinamica che si sarebbe ripetuta con la Prima guerra mondiale. Durante lo sciopero generale avvenne, a Modena, uno scontro in largo Sant’Eufemia tra manifestanti e forze dell’ordine. Queste ultime risposero al lancio di alcuni sassi sparando prima in aria e poi sulle persone. Il bilancio fu di una decina di manifestanti feriti dai colpi di arma da fuoco. A Modena non si sparava in città dai tempi delle lotte risorgimentali e non avvenne nulla di simile in alcun altro grande centro italiano. A Nonantola, in una delle tante manifestazioni organizzate nel modenese, uno scioperante venne ucciso nel corso di un altro scontro. A Langhirano, in provincia di Parma, le persone uccise furono addirittura quattro [Cervetti 1984; Becchetti 2022]. La «Gazzetta dell’Emilia» dedicò un’edizione straordinaria allo sciopero («gazzarra antipatriottica»), bollando i socialisti scioperanti come «male intenzionati» e «turba di facinorosi» che coi loro comportamenti avrebbero «costretto la forza a fare uso delle armi» [59].

La guerra coloniale italiana creò forti tensioni anche in seno al Consiglio comunale modenese che, dal novembre 1910, per la prima volta era governato da un’alleanza progressista che comprendeva democratici, liberali e anche i socialisti [Cattini 2004, 306]. Una forma di accordo che soprattutto nel Centro-nord conobbe varie sperimentazioni nel corso del primo decennio del Novecento. Alleati per la politica interna si trovarono però divisi in quella estera: i socialisti contrari all’espansione coloniale, posizione nettamente dichiarata col Congresso nazionale tenutosi proprio a Modena a metà ottobre; favorevoli democratici e liberali. Nelle settimane immediatamente successive al primo cannoneggiamento italiano di Tripoli, i termini di una dichiarazione di saluto ai soldati e l’opportunità di varare un sussidio per le famiglie dei caduti in guerra animarono due incendiarie sedute del Consiglio comunale e misero a nudo le divergenze della maggioranza, contribuendo a minarne la tenuta [60]. La convivenza per la Giunta comunale progressista fu sempre più difficile, tanto che si arrivò alle sue dimissioni nel 1912. Per tale epilogo furono decisive le conclusioni del XIII Congresso nazionale socialista di Reggio Emilia, nel quale prevalse la componente rivoluzionaria, sancendo l’espulsione dei riformisti dal Partito.

6. Conclusione

La campagna stampa per l’occupazione delle regioni nordafricane di Tripolitania e Cirenaica fu caratterizzata da un afflato colonialista intriso di quell’orientalismo ben studiato da Edward Said [Said 2013]. Nel dibattito politico si affermò prepotentemente la posizione nazionalista, che sarebbe poi riuscita a fare breccia nell’opinione pubblica anche nel maggio 1915, favorendo l’entrata dell’Italia nel primo conflitto mondiale. Il caso della guerra di Libia rese palesi le difficoltà per il variegato mondo socialista di riuscire a contrapporre un’efficace narrazione alternativa, problema che divenne endemico negli anni che seguirono [Cammarano 2015]. Le critiche antimilitariste furono tardive, rimasero relegate nella cerchia ristretta dei fogli socialisti e dovettero sempre confrontarsi con l’imbarazzo del sostenere posizioni bollate dai più come “antipatriottiche”. La guerra di Libia fece emergere la distanza tra le parti nella declinazione del cosiddetto “interesse nazionale”, anticipando nodi che sarebbero poi emersi ed esplosi con la Prima guerra mondiale. Per via dell’appropriazione nazionalista dell’idea di “Patria”, le posizioni contrarie alla guerra vennero marchiate anche dalla stampa borghese con infamanti espressioni come “senza-patria” e “alleati dei turchi”. L’avversario politico divenne nemico, traditore della patria. Nella dimensione locale, le sperimentali coalizioni progressiste – frutto di anni di dibattiti interni al mondo socialista – furono messe in crisi e vennero in gran parte sciolte. La corrente intransigente finì per prevalere su quella riformista e naufragò così anche il progetto giolittiano di ampliamento della maggioranza di governo al socialismo moderato.

Bibliografia

- Breccia, Marcuzzi 2021

Gastone Breccia, Stefano Marcuzzi, Le guerre di Libia, Bologna, Il Mulino, 2021. - Becchetti 2022

Margherita Becchetti, Fuochi oltre il ponte. Rivolte e conflitti sociali a Parma (1868-1915), Parma, Mup, 2022 (ed. or. 2013). - Cammarano 2015

Abbasso la guerra! Neutralisti in piazza alla vigilia della Prima guerra mondiale in Italia, a cura di Fulvio Cammarano, Firenze, Le Monnier Università, 2015. - Cattini 2004

Al governo del comune, a cura di Marco Cattini, Modena, Comune di Modena, 2004. - Cervetti 1984

Valerio Cervetti, L’eccidio del 1911 nella Langhirano repubblicana, in «Archivio Storico delle Province Parmensi», 36 (1984), pp. 330-376. - Corradini 1911

Enrico Corradini, L’ora di Tripoli, Milano, Treves, 1911. - Del Boca 1986

Angelo Del Boca, Gli italiani in Libia. Tripoli bel suol d’amore 1860-1922, Vol. 1, Bari-Roma, Laterza, 1986. - Del Boca 1988

Angelo Del Boca, Dal fascismo a Gheddafi Vol. 2, Bari-Roma, Laterza, 1988. - Di Sante, Salaheddin 2009

L’occupazione italiana della Libia. Violenza e colonialismo, Catalogo mostra foto-documentaria, a cura di Costantino Di Sante Costantino, Hasan Sury Salaheddin, Tripoli, Centro per l’archivio nazionale e gli studi storici di Tripoli, 2009. - Ferraioli 2023

Gianpaolo Ferraioli, Tripolitania and Cyrenaica in Liberal Italy’s Foreign Policy, in Italy and Libya. From colonialism to a special relationship (1911-2021), a cura di Luciano Monzali, Paolo Soave, London, Routledge, 2023, pp. 11-43. - Finaldi 2015

Giuseppe Finaldi, Dreaming in the Desert: Libya as Italy’s Promised Land, in Imperial Expectations and Realities: El Dorado, Utopias and Dystopias, a cura di Andrekos Varnava, Manchester, Manchester University Press, 2015, pp. 191-209. - Labanca 2002

Nicola Labanca, Oltremare. Storia dell’espansione coloniale italiana, Bologna, Il Mulino, 2002. - Labanca 2012

Nicola Labanca, La guerra italiana per la Libia 1911-1931, Bologna, Il Mulino, 2012. - Mazzei 2015

Nazione e anti-nazione. Il movimento nazionalista da Adua alla guerra di Libia (1896-1911), a cura di Federico Mazzei, Roma, Viella, 2015. - McCollum 2015

Jonathan McCollum, Reimagining Mediterranean Spaces: Libya and the Italo-Turkish War, 1911-1912, in Mediterraneo cosmopolita. Le relazioni culturali tra Italia e Turchia, «Diacronie. Studi di storia contemporanea», 23, 3 (2015), https://www.studistorici.com/2015/10/29/mccollum_numero_23/. - Melgeri 1970

Francesco Melgeri, La guerra libica 1911-1912, Roma, Edizioni di storia e letteratura, 1970. - Montella 2011

Fabio Montella, “Immutati e soli nel vento di follia”. I socialisti modenesi e la guerra di Libia, in «Annale 2011», pp. 8-18, https://www.istitutostorico.com/sites/default/images/articles/media/72/interno%20annale%202011-ridotto.pdf. - Mori 1957

Renato Mori, La penetrazione pacifica in Libia dal 1907 al 1911 e il Banco di Roma, in «Rivista di studi politici», 24, 1 (1957), pp. 102-118. - Munzi 2001

Massimiliano Munzi, L’epica del ritorno. Archeologia e politica nella Tripolitania italiana, Roma, L’Erma di Bretschneider, 2001. - Murialdi 2021

Paolo Murialdi, Storia del giornalismo italiano, Torino, Einaudi, 2021. - Muzzioli 1993

Giuliano Muzzioli, Storia delle città italiane, Bari-Roma, Laterza, 1993. - Pincherle 1969

Marcella Pincherle, La preparazione dell’opinione pubblica all’impresa di Libia, in «Rassegna storica del Risorgimento», 53, 3 (1969), pp. 450-482. - Proglio 2016

Gabriele Proglio, Libia 1911-12. Immaginari coloniali e italianità, Milano, Le Monnier, 2016. - Said 2013

Edward W. Said, Orientalismo, Milano, Feltrinelli, 2013 (ed. or. 1978). - Salvadori 2018

Massimo Salvadori., Storia d’Italia, Torino, Einaudi, 2018. - Salvatori 2016

Paola S. Salvatori, Nazione e anti-nazione. Il movimento nazionalista dalla guerra di Libia al fascismo (1911-1923), Roma, Viella, 2016. - Saviano 1974

Leonardo Saviano, Il Partito Socialista Italiano e la guerra di Libia (1911-1912), in «Aevum», 48, 3 (1974), pp. 288-307. - Schiavulli 2009

Antonio Schiavulli, La guerra lirica. Il dibattito dei letterati italiani sull’impresa di Libia (1911-1912), Ravenna, Giorgio Pozzi, 2009. - Tumiati 1905

Domenico Tumiati, Tripolitania, Milano, Fratelli Treves Editori, 1905. - Un secolo di sindacato 2011

Un secolo di sindacato: la Camera del lavoro a Modena nel Novecento, a cura di Lorenzo Bertucelli, Claudia Finetti, Marco Minardi, Amedeo Osti Guerrazzi, Roma, Ediesse, 2011 - Viola 2005

Roberta Viola, La guerra di Libia nella percezione dell’opinione pubblica, in Le cinque dita del sultano, a cura di Stefano Trinchese, L’Aquila, Textus, 2005, pp. 39-52.

Note

1. Come scriveva ad esempio Corradini: «Risolvere la questione del Meridione e occupare la Tripolitania non sono due atti divergenti» [Corradini 1911, 231].

2. La spedizione italiana a Tripoli, in «Corriere della Sera», 24 settembre 1911; Alla vigilia, ivi, 29 settembre 1911.

3. Monopolio, suffragio e mene conservatrici, in «Il Panaro», 22 luglio 1911.

4. L’Italia a Tripoli, in «Il Panaro», 29 luglio 1911.

5. I piccoli, in «Il Panaro», 21 agosto 1911.

6. L’Italia in Tripolitania, in «Il Panaro», 22 agosto 1911.

7. Verso Tripoli, in «Il Panaro», 16 settembre 1911.

8. All’inizio dell’azione d’Italia a Tripoli, in «Il Panaro», 25 settembre 1911.

9. L’ora della saggezza, in «Il Panaro», 3 ottobre 1911.

10. Per le posizioni socialiste sulla guerra di Libia si rimanda a Saviano 1974.

11. Contro l’impresa di Tripoli, in «Il Domani», 23 settembre 1911.

12. Ibidem. «Non si andrà fuori d’Italia a colonizzare, quando ancora abbiamo valli insalubri, gli agri incolti, i latifondi abbandonati, i tesori d’acqua non sfruttati. Non si andrà a pretendere di portare fuori d’Italia una civiltà, quando noi stessi qui abbiamo tanto bisogno di un più civile e umano assetto, che ci risollevi dall’onta di tante barbarie».

13. Perché i socialisti sono contrari alla guerra, in «Il Domani», 7 ottobre 1911.

14. Propaganda antimilitarista, in «La Bandiera del Popolo» 27 novembre 1909.

15. Hervé e l’antimilitarismo in Francia, in «La Bandiera del Popolo», 22 luglio 1911; Dialogo antimilitarista tra padre e figlio, ivi, 12 agosto 1911.

16. La guerra, in «La Bandiera del Popolo», 2 settembre 1911.

17. Mentre la pretaglia delle banche e gli sciacalli ci vogliono mandare a Tripoli, in «La Bandiera del Popolo», 16 settembre 1911.

18. Né un uomo, né un soldo, in «La Bandiera del Popolo», 23 settembre 1911.

19. Attacco al mito di Roma, in «La Bandiera del Popolo», 15 ottobre 1911.

20. Socialismo e politica estera, in «Gazzetta dell’Emilia», 28-29 giugno 1911.

21. La Germania al Marocco, in «Gazzetta dell’Emilia», 10-11 luglio. Lo stesso pregiudizio razzista sarà ribadito nel corso della guerra, nell’articolo Una pagina di storia coloniale, 21-22 novembre 1911: «Ed ora avviene l’urto non diremo tra due civiltà ma tra due razze, che di civiltà non è possibile parlare rispetto ai turchi e agli arabi».

22. Tripoli come Tunisi?, in «Gazzetta dell’Emilia», 21-22 luglio 1911.

23. L’Italia e la Tripolitania, in «Gazzetta dell’Emilia», 17-18 agosto 1911.

24. La questione marocchina e l’Italia, in «Gazzetta dell’Emilia», 9-10 settembre 1911.

25. Nota di redazione, in «Gazzetta dell’Emilia», 9-10 settembre 1911: «Nel pubblicare questo articolo del valente ed autorevole nostro collaboratore, dobbiamo fare qualche riserva intorno ai suoi apprezzamenti sulla opportunità dell’occupazione di Tripoli. Quale sia il nostro pensiero che tanto appassiona l’opinione pubblica italiana, l’abbiamo francamente e ripetutamente espresso su queste colonne».

26. A livello documentale, una ricognizione dell’archivio storico della Prefettura di Modena – e in particolare di Protocolli e Atti generali dell’Ufficio di Gabinetto – non ha rilevato informazioni di particolare interesse sulla stampa per il periodo preso in esame.

27. Il valore agricolo della Tripolitania, in «Il Panaro» 4 agosto 1911; I terreni della Tripolitania settentrionale, ivi, 16 ottobre 1911.

28. La questione tripolina, in «Gazzetta dell’Emilia», 2-3 agosto 1911.

29. La “guerra santa” a Tripoli contro gli italiani. Gli Arabi e i Berberi non prestano orecchio, in «Gazzetta dell’Emilia» 21-22 settembre. Si veda anche: La lettera di un capo arabo al nostro Re, ivi, 7-8 ottobre 1911.

30. Abbasso la guerra, in «Il Domani», 7 ottobre 1911.

31. Nel numero del 30 settembre-1° ottobre 1911. In grande vi è la dicitura Tripolitania; più in piccolo anche le altre due regioni con le quali si distinguevano all’epoca gli attuali territori della Libia, ossia Cirenaica e Fezzan.

32. La vicenda delle deportazioni di civili libici in colonie detentive italiane è ben esposta in Di Sante, Salaheddin 2009. Le deportazioni verso l’Italia, tra il 1911 e il 1912, coinvolsero circa 3500 persone. L’invio di cittadini libici nel territorio metropolitano, sebbene con minore intensità, continuerà anche negli anni successivi. Almeno altre 2000 persone saranno deportate. Furono utilizzate come colonie di internamento le isole Tremiti, Ustica, Gaeta, Ponza, Favignana. Le condizioni di vita erano molto difficili, secondo quello che i due storici sono riusciti a ricostruire, nel solo periodo tra il 29 ottobre 1911 e il 31 gennaio 1912 almeno 354 libici morirono nelle colonie.

33. Come viveva padre Umberto nella sua missione, in «Gazzetta dell’Emilia», 23-24 ottobre. L’articolo proseguiva: «Da un paio di anni che osservo l’arabo io e non l’ho trovato che una continua menzogna. […] Salutano con una sequela di complimenti e baci che non la finiscono più – che affetto!! Si esclamerebbe – Menzogna! Mentre in casa tu curi il tuo amico, fuori ti ruba la corda che lega l’asino tuo, o meglio ti porta via l’asino».

34. Vita turca, in «Il Panaro» 12 novembre.

35. La fucilazione di altri sei arabi; il sublime eroismo dei soldati italiani, in «Gazzetta dell’Emilia», 25-26 ottobre 1911.

36. I prigionieri turchi alle isole Tremiti, in «Gazzetta dell’Emilia», 26-27 ottobre 1911.

37. Il dovere di sobrietà, in «Il Panaro», 5 ottobre 1911.

38. Un’infamia dei turchi. Impiccateli tutti!, in «Il Panaro», 26 ottobre 1911.

39. Per le famiglie dei caduti e per i feriti in Tripolitania. La nostra sottoscrizione, in «Il Panaro», 30 ottobre 1911.

40. Perché furono necessarie le severe repressioni a Tripoli, in «Gazzetta dell’Emilia», 2-3 novembre 1911.

41. Il tradimento degli arabi, in «Gazzetta dell’Emilia», 10-11 novembre 1911.

42. Logica conclusione, in «Gazzetta dell’Emilia», 31 ottobre-1° novembre 1911.

43. Acqua di melissa, in «Gazzetta dell’Emilia», 15-16 novembre 1911.

44. Per un piccolo errore, in «Il Panaro» 15 novembre 1911.

45. La Gazzetta a Tripoli, in «Gazzetta dell’Emilia», 14-15 novembre 1911.

46. Il Panaro a Tripoli, «Il Panaro», 1° dicembre 1911.

47. «Gazzetta dell’Emilia», edizione del 24-25 novembre.

48. «Gazzetta dell’Emilia», edizione del 1-2 dicembre.

49. Come vivono i prigionieri della guerra nelle Isole Tremiti?, in «Il Panaro», 8 dicembre 1911.

50. La rivolta araba spenta nel sangue, cominciano gli orrori tragici della guerra; Arabi fucilati, in «La Bandiera del Popolo», 28 ottobre 1911.

51. Come muoiono gli arabi fucilati, in «La Bandiera del Popolo», 4 novembre 1911.

52. Guerra al regno della guerra, in «Il Domani», 4 novembre 1911.

53. Quelli che piangono, in «Il Domani», 25 novembre 1911.

54. Il dovere dei rivoluzionari, in «La Bandiera del Popolo», 25 novembre 1911; Per la guerra, in «Il Domani», 18 novembre 1911.

55. Il nostro sussidio per le vittime della guerra, in «Il Domani», 2 dicembre 1911.

56. La parola agli uomini illustri contrari alla guerra, in «Il Domani», 30 dicembre 1911.

57. I quattordici arabi impiccati a Tripoli in nome della civiltà!, in «La Bandiera del Popolo», 16 dicembre 1911.

58. Comizio dei “senza patria”, in «Gazzetta dell’Emilia», 24-25 settembre 1911.

59. Una giornata di gazzarra antipatriottica, in «Gazzetta dell’Emilia», Edizione straordinaria del 28 settembre 1911.

60. La tumultuosa seduta d’oggi al Consiglio comunale, in «Gazzetta dell’Emilia», 24-25 ottobre; Cronache cittadine. Nota bene, in «Il Panaro», 25 ottobre 1911; Il sussidio alle vittime della guerra in Consiglio comunale, in «Il Domani», 9 dicembre 1911; La tumultuosa seduta di iersera al Consiglio Comunale, in «Gazzetta dell’Emilia», 6-7 dicembre 1911; Sull’altare del blocco modenese, i socialisti bloccati si dichiarano tripolini, in «La Bandiera del Popolo», 9 dicembre 1911.