Introduzione

All’obiettivo – assai stimolante – di costruzione di un archivio si è affiancato ben presto quello di realizzare percorsi didattici che partissero dal nucleo di storie e materiale raccolto per arrivare ad affrontare in una prospettiva globale i rapporti locali e nazionali con i paesi africani in oggetto.

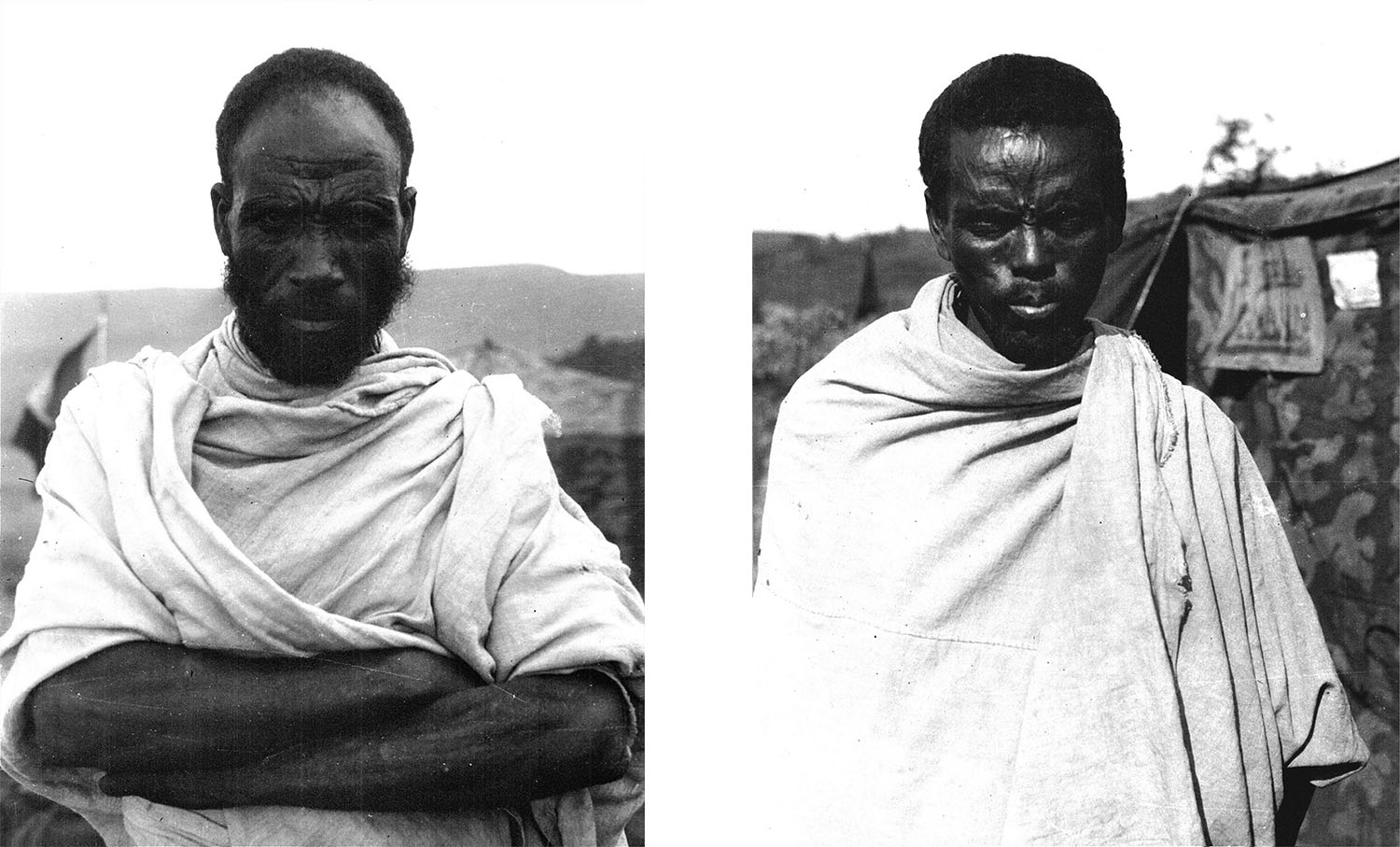

L’archivio

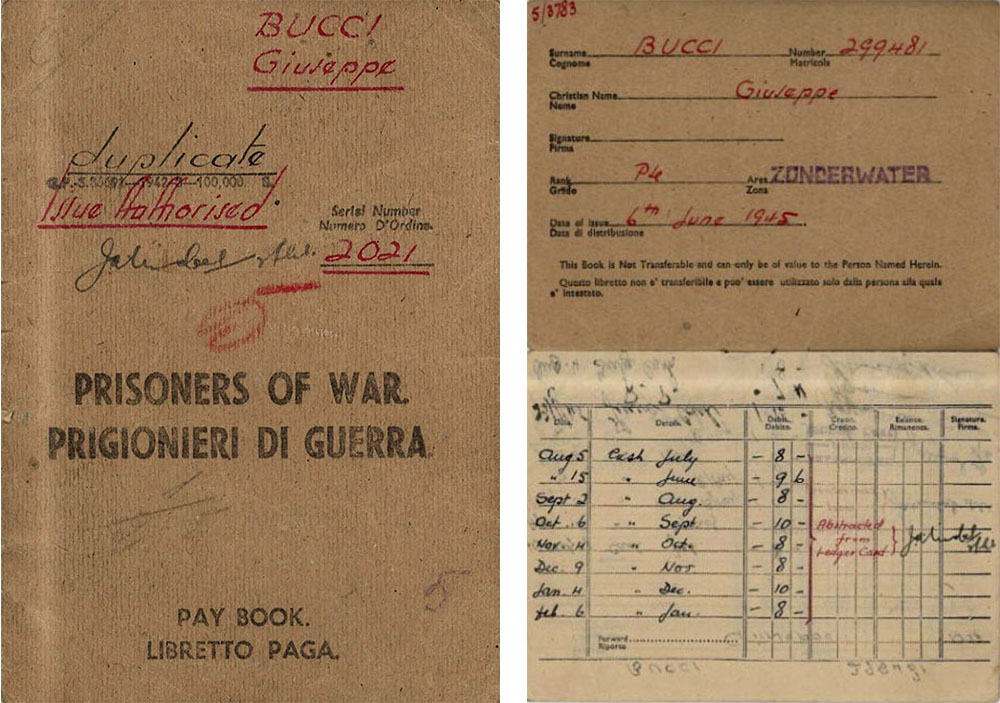

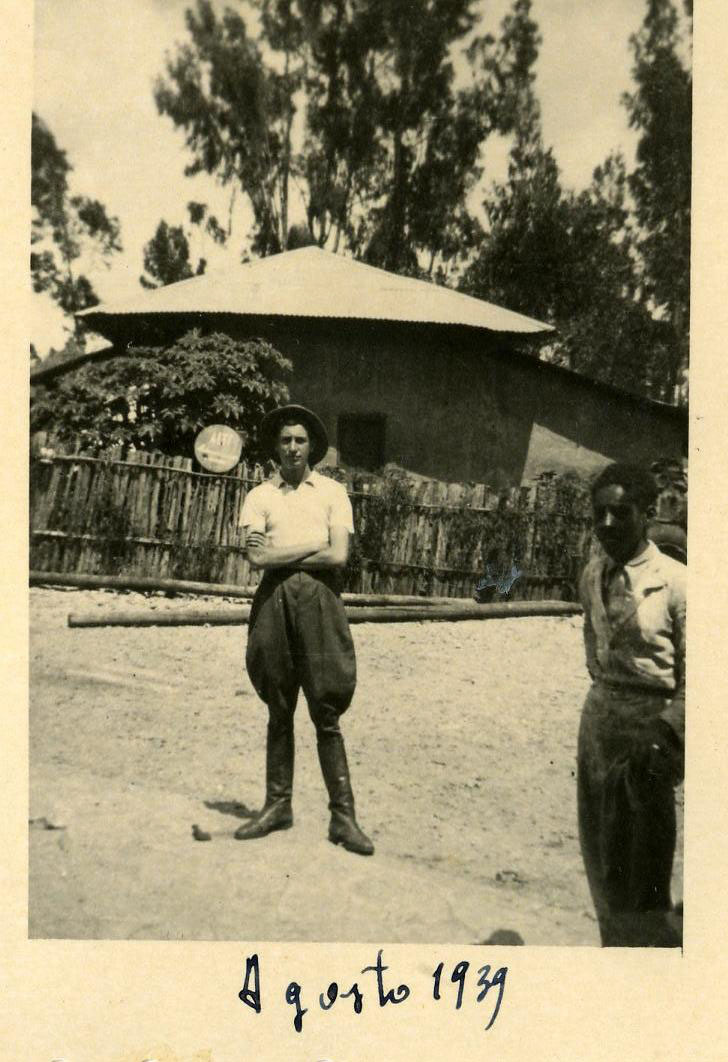

Ma, al di là del tesoro iconografico e materiale a nostra disposizione, sono le storie di vita raccolte che donano profondità all’archivio e più in generale al nostro lavoro di ricerca. I racconti dell’esperienza maturata tra gli anni Trenta e Quaranta risentono il più delle volte degli effetti di una memoria pubblica edulcorata e spogliata dagli aspetti più nefasti della presenza italiana: ridonda l’immagine di un’Italia portatrice di infrastrutture e di progresso, mentre rimane sullo sfondo la questione razziale, l’uso della violenza e – più in generale – l’intera dimensione colonizzante. Non sembra si tratti, a dire il vero, di una semplice ricezione passiva di una memoria pubblica – per così dire – assolutoria e idealizzante, ma di una sostanziale estraneità, nel quotidiano, ai fatti prevaricanti del colonialismo: in altre parole, l’orizzonte cognitivo di molti civili italiani che giungono nel Corno d’Africa dopo la sua (parziale) conquista si esaurisce effettivamente nella maestosa opera edilizia e di sviluppo infrastrutturale che il regime fascista realizza in questi mesi. Un peso rilevante in queste rielaborazioni, infine, deve anche collocarsi sull’eredità culturale e propagandistica – forgiata lungo il Ventennio – che assegnava agli italiani il diritto di prendere quelle terre e di portarvi la propria missione civilizzatrice. Di conseguenza, in molte testimonianze appare raramente esplicitata la consapevolezza di una presenza illeggitima – in questo senso colonizzante – da parte degli italiani. Lo studio della rielaborazione delle memorie individuali, più che i racconti di per sé, risulta essere – in questa prospettiva – uno degli aspetti più interessanti per questo tipo di ricerca. A questo punto però, le storie non bastano da sole. Per dare loro il giusto contesto diviene necessario ricostruire il clima parmense che agì sui sentimenti, le aspettative e i filtri interpretativi dell’esperienza coloniale. Parte integrante della costruzione dell’archivio diviene quindi il risultato della consultazione di giornali, periodici, documenti di prefettura e così via.

La didattica

Dinanzi a questo primo nucleo di materiale raccolto si è deciso di realizzare percorsi didattici da proporre alle scuole di secondo grado che affrontassero la tematica generale del progetto in una prospettiva ampia. La struttura generale di questi percorsi prevede una parte storiografica [5] e una più strettamente legata all’ambito della cooperazione internazionale e della convivenza tra popoli diversi [6]. Per la prima fase, oltre a offrire agli studenti un inquadramento generale sul colonialismo e dei rapporti storici tra Europa e Africa, si è scelto di costruire una narrazione sul materiale d’archivio raccolto impostando i laboratori in un ottica di simulazione di ricerca storica, ovvero, fornendo alla classe le fonti primarie che sostengono l’impianto narrativo e stimolando la loro rielaborazione in loco. Particolare attenzione, inoltre, viene rivolta alla rappresentazione propagandistica e soprattutto cinematografica dell’esperienza coloniale e del rapporto con le popolazioni colonizzate, sia lungo il Ventennio che durante il dopoguerra. Segue quindi la seconda fase in cui Ppa, dopo aver introdotto l’articolato mondo in cui operano le Ong, da una parte presenta una panoramica delle proprie attività, dall’altra attraverso testimonianze di esponenti della comunità etiope parmense permette agli studenti di avvicinare ancor di più il proprio sguardo sulle vicende affrontate lungo il percorso.

Nei fatti, questo percorso didattico è in fase di conclusione con tre classi di quinta superiore del Liceo Classico “G.D. Romagnosi” di Parma, mentre sarà ripetuto a breve, sotto forma di progetto di alternanza scuola-lavoro, con una quarta superiore del Liceo delle Scienze Umane “A. Sanvitale” di Parma. Gli studenti, da parte loro, al termine degli incontri laboratoriali dovranno realizzare un evento scenico-narrativo aperto alla cittadinanza inteso come personale rielaborazione dell’intero percorso didattico.

Conclusioni

In questo senso si tratta di una memoria forte, anche se sepolta nelle mansarde e nei racconti tramandati di generazione in generazione, in contrasto con una memorialistica pubblica latente. Si può parlare quindi di una memoria da riscoprire. Infine, al di là di eventuali pubblicazioni scientifiche che presentino i futuri risultati di questo lavoro, si prevede come sviluppo naturale della costruzione di questo archivio una mostra che sintetizzi la forza iconografica e narrativa del materiale raccolto, coinvolgendo nella sua realizzazioni – questa è la speranza – nuovamente studenti delle scuole di secondo grado di diversi indirizzi.

Bibliografia

- Bertella Farnetti P. 2007

Sognando l’impero: Modena-Addis Adeba (1935-1941), Milano: Mimesis - Isacchini V. 2008

L’onda gridava forte. Il caso del Nova Scotia e di altro fuoco amico su civili italiani, Milano: Mursia

Risorse on line

- Memorie coloniali

http://www.memoriecoloniali.org/ - Istituto storico della Resistenza e dell’età contemporanea Parma

http://www.istitutostoricoparma.it/ - Parma per gli altri Ong

http://www.parmaperglialtri.it/it/

Note

1. Associazione fondata nel 1989 da Don Arnaldo Baga che opera in Africa, soprattutto in Etiopia ed Eritrea, collaborando con le comunità locali per la realizzazione di progetti di sviluppo territoriale, sanitario, scolastico ed economico.

2. Il progetto, nato dall’incontro fra uno storico contemporaneo e due organizzazioni modenesi non profit Modena per gli altri ed Hewa, nel suo sviluppo ha raccolto numerosi aderenti, si rimanda per i dettagli al sito: http://www.memoriecoloniali.org/.

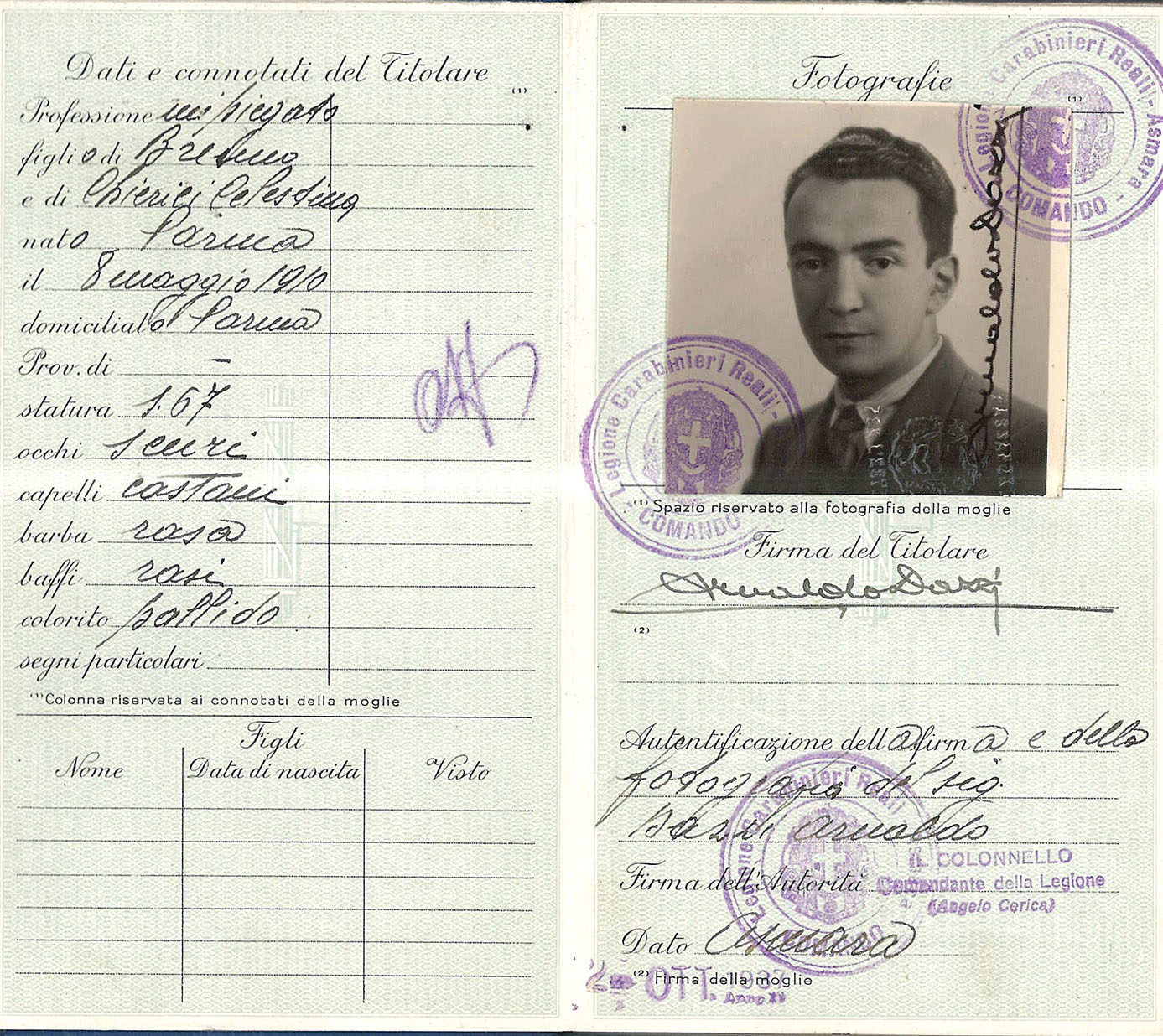

3. Arnaldo Dazzi nasce a Parma il 8 maggio del 1910 e si trasferisce probabilmente in Eritrea nell’ottobre del 1937 (dato desumibile dal passaporto in nostro possesso) nella veste di civile, svolgendo attività impiegatizie. Fatto prigioniero dagli inglesi nel novembre del 1942, è uno dei 181 superstiti dell’affondamento della britannica “Nova Scotia” che al momento di salpare contava 1.200 passeggieri, tra cui 769 prigionieri italiani [Isacchini 2008]. Il fondo ci è stato affidato dalla nipote Giovanna Bottura.

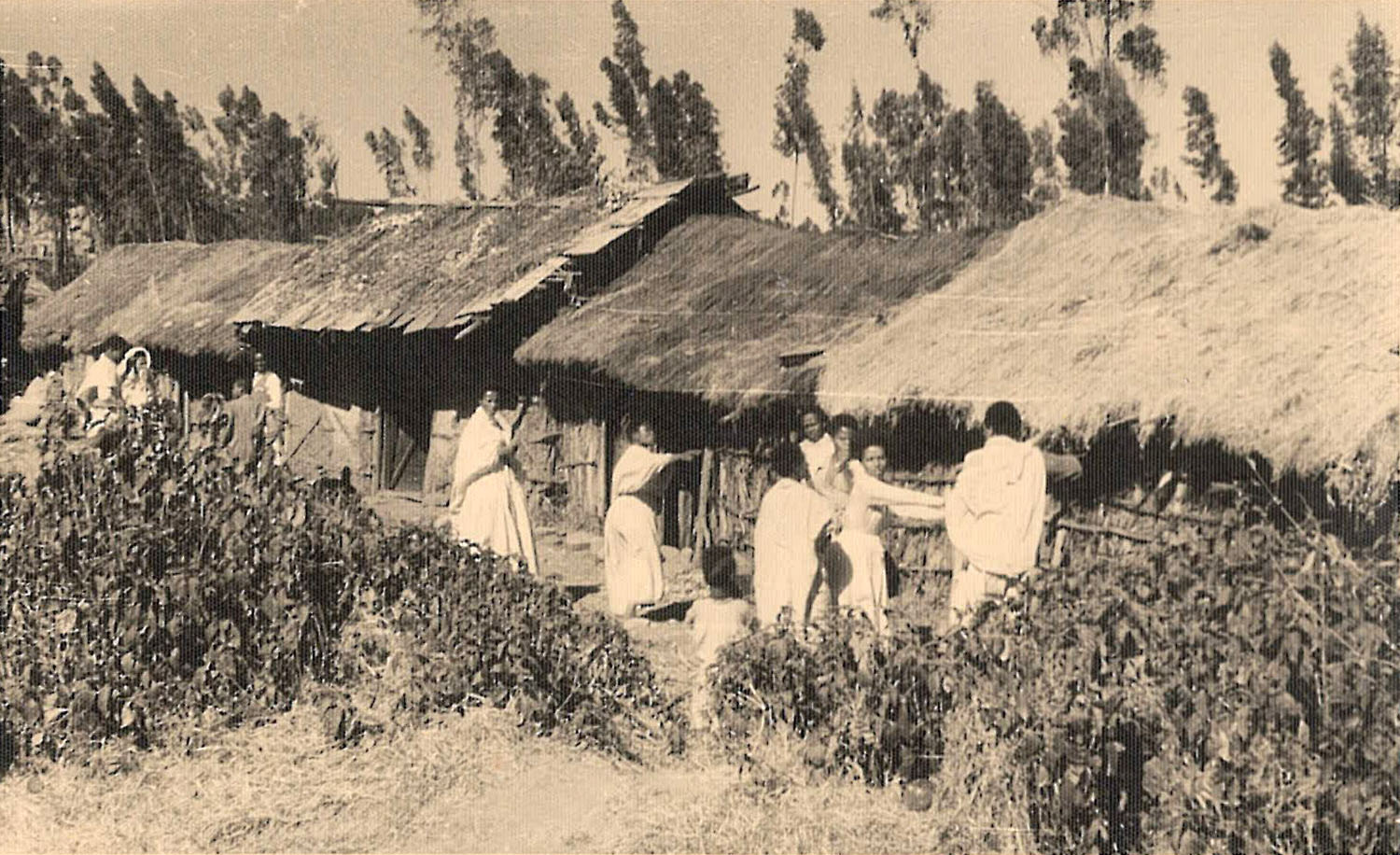

4. Originario di Busseto (Pr), giunge in Etiopia come fotografo di guerra nel 1935 al seguito dell’Esercito italiano, stabilendosi successivamente ad Addis Adeba come civile, dove apre una officina meccanica. Qui sposa una ragazza del posto, Azede Inghidà, dalla cui relazione nasce Mario Stocchetti, nostro referente per la storia e il fondo fotografico.

5. I cui laboratori sono tenuti dai collaboratori di Isrec Chiara Nizzoli, Carlo Ugolotti e Domenico Vitale.

6. Questa parte è coordinata e realizzata da Ppa, nella figura di Marta Banchini ed Elena Olivieri.