1. Colonialismo e memoria pubblica

La storiografia più recente ha riflettuto molto intorno al significato e all’importanza che i luoghi di memoria e la toponomastica territoriale hanno nella riaffermazione e nella diffusione delle narrazioni storiche. La toponomastica e l’odonomastica urbana, infatti, al pari dei monumenti e dei luoghi di memoria, permettono di mettere in evidenza quanto il passato e i suoi simboli nello spazio pubblico influenzino la memoria collettiva. Gli odonimi e i segni di memoria sono dispositivi pubblici potenti, che contribuiscono ad affermare quale sia il passato considerato fondante da parte di una comunità e lo riattualizzano [Ertola 2025]. Proprio in virtù di questo aspetto sempre più spesso emerge quanto questi segni di memoria siano un materiale delicato, da affrontare con grande attenzione perché capaci di mostrare gli aspetti più controversi del passato: non a caso sono considerati dagli studiosi un’“eredità difficile” [Belmonte 2023]. Una definizione in cui rientra a pieno titolo anche l’eredità materiale lasciata del colonialismo, fatta di intitolazioni, targhe e monumenti che, a seconda del punto di vista con cui sono guardati, raccontano un passato distante o rappresentano il segno tangibile dell’oppressione coloniale. Ad acuire la distanza tra i modi di leggere questi segni contribuisce anche il persistere delle disparità tra ex colonie ed ex colonizzatori, e così per i rispettivi cittadini.

Si tratta di una discussione che coinvolge la gran parte del contesto europeo. Solo per fare alcuni esempi, si pensi al dibattito che ha attraversato il Belgio, dove nel 2020 il governo ha istituito una Commissione parlamentare per indagare la storia del colonialismo. Tuttavia, dopo due anni di lavoro, tale Commissione ha terminato il suo mandato senza trovare un accordo sui risultati dell’attività svolta; non ha prodotto, quindi, alcuna assunzione di responsabilità rispetto alle violenze e alle sistematiche violazioni dei diritti avvenute in Congo e Ruanda da parte dell’esercito belga [Mathys, Van Beurden 2023]. Tra i casi più discussi c’è anche il contesto francese, e in particolare il rapporto con la memoria legata alla colonizzazione dell’Algeria, una disputa che si è sviluppata soprattutto in relazione ai monumenti che i francesi hanno eretto durante il periodo di colonizzazione e che poi hanno portato in Francia nell’esodo dei cosiddetti pieds noirs seguito all’indipendenza del paese [Aldrich 2004]. Il tema delle appropriazioni artistiche e culturali che i paesi colonizzatori hanno imposto a quelli colonizzati ben oltre la fine della dominazione coloniale è fra i più vivaci tra quelli che oggi compongono i Postcolonial studies, e che ha messo in evidenza quanta parte delle collezioni dei musei europei è dovuta al dominio coloniale [The Postcolonial Museum 2016; Falcucci 2025]. Più recentemente anche in Germania il dibattito sul passato coloniale si è fatto largo nell’opinione pubblica, mettendo in discussione il ruolo tedesco nella conquista dell’Africa. Esemplificativo è il dibattito nato attorno alla necessità o meno di rinominare la fermata della metropolitana di Berlino chiamata Mohrestrasse, letteralmente “strada dei Mori”, e la via da cui prende il nome. Una discussione che ha avuto ampia risonanza a partire dal 2020 e che ha coinvolto la società civile, l’amministrazione pubblica e l’azienda berlinese che gestisce il sistema di trasporto pubblico, e che è tutt’ora in corso [Rozas-Krause 2020].

Si tratta di un dibattito che ha toccato anche l’Italia, seppure con minor forza rispetto ad altri contesti, ma anche qui la storiografia non ha mancato di mettere in evidenza come la memoria del colonialismo sia sfuggita per lungo tempo a una riflessione critica. Uno dei casi più noti ed esemplificativi della mancata problematizzazione del ruolo che l’Italia ha avuto nell’affermazione del colonialismo è rappresentato probabilmente dal monumento dedicato a Vittorio Bottego. Dal 1907 la statua accoglie in posa trionfante i viaggiatori in partenza o in arrivo alla stazione ferroviaria di Parma senza che, in oltre un secolo di permanenza in uno dei punti più nevralgici della città, sia stata davvero messo in discussione il significato di un monumento imponente a un militare noto per la violenza e crudeltà usata nel corso delle spedizioni in Etiopia. La figura di Bottego inteso come esploratore coraggioso ed eroe del colonialismo attraversa – seppur in maniera differente – l’Italia liberale, il fascismo e la Repubblica per arrivare fino ai giorni nostri [Bui, Taddei 2022; Taddei, Vitale 2022]. Ancora più eclatante è il caso del parco pubblico intitolato nel 1938 al generale dell’esercito Rodolfo Graziani nel comune di Filettino, in provincia di Frosinone, e recentemente restaurato e ripristinato, anche nell’intitolazione, dall’amministrazione comunale attraverso fondi pubblici. Proprio nelle colonie, Graziani costruì la sua carriera di militare di alto rango guidando la repressione violenta della Cirenaica e della Tripolitania e fu a capo dell’invasione dell’Etiopia, dove autorizzò l’utilizzo dei gas chimici; tra gli altri, fu responsabile del massacro di Addis Abeba e della strage di Debra Libanòs. Oggetto di discussione è stato anche il monumento dedicato sempre a Graziani e sorto nel 2012 nel comune di Affile, paese non distante da Roma dove Graziani è cresciuto e dove oggi è sepolto, a poca distanza dal mausoleo costruito per ricordarlo [Albanese 2022].

Al di là degli esempi più evidenti, è nell’odonomastica italiana che si trova un gran numero di riferimenti a luoghi, persone e momenti del passato coloniale italiano e che continuano a far parte del presente. Pur trattandosi di un fenomeno che non si può definire omogeneo su tutto il territorio nazionale – c’è una prevalenza di odonimi “coloniali” al centro-nord rispetto all’Italia meridionale [Labanca 1996] – gli studi più recenti hanno evidenziato come la scelta di denominare le strade con riferimenti al dominio coloniale hanno attraversato tutta la storia dell’Italia unita. Al periodo liberale risale l’introduzione dei primi riferimenti, che poi sono stati ampliati durante il periodo fascista e, altro aspetto da sottolineare, al termine della Seconda guerra mondiale non hanno subito alcun ripensamento, come invece è accaduto ad altri odonimi fascisti [Ertola 2024]; nell’Italia repubblicana le intitolazioni sono continuate, incrementando gli esempi di nomi, luoghi e personaggi della storia coloniale considerati “da ricordare”. Quotidianamente può capitare di attraversare strade o appuntarsi indirizzi che hanno un riferimento esplicito e diretto all’esperienza coloniale italiana, sul quale probabilmente non ci soffermiamo, come spesso accade in generale per i nomi che connotano le strade delle città che frequentiamo, ma è ormai evidente agli studiosi quanto anche l’odonomastica sia parte integrante dell’eredità materiale e memoriale del passato. Le carte topografiche possono così essere considerate dei “libri di storia” in cui il racconto del passato si struttura attraverso gli odonimi delle strade e delle piazze che le autorità hanno scelto e voluto applicare nel corso del tempo. Lo spazio pubblico diviene così fortemente connotato dalle scelte operate da chi detiene il potere ed è il risultato diretto di quella operazione. Tuttavia, la frequenza con cui ci rapportiamo a vie e indirizzi, e il loro essere considerati quasi esclusivamente per la funzione organizzativa degli spazi e delle città, spesso fanno perdere di vista che gli odonimi sono frutto di una procedura di selezione attenta e mai completamente neutrale. In questo modo i paesaggi urbani sono portatori e quasi amplificatori di narrazioni storiche che accompagnano le nostre vite e rendono familiari, tanto sono pervasivi, i riferimenti al passato [Azaryahu 1996].

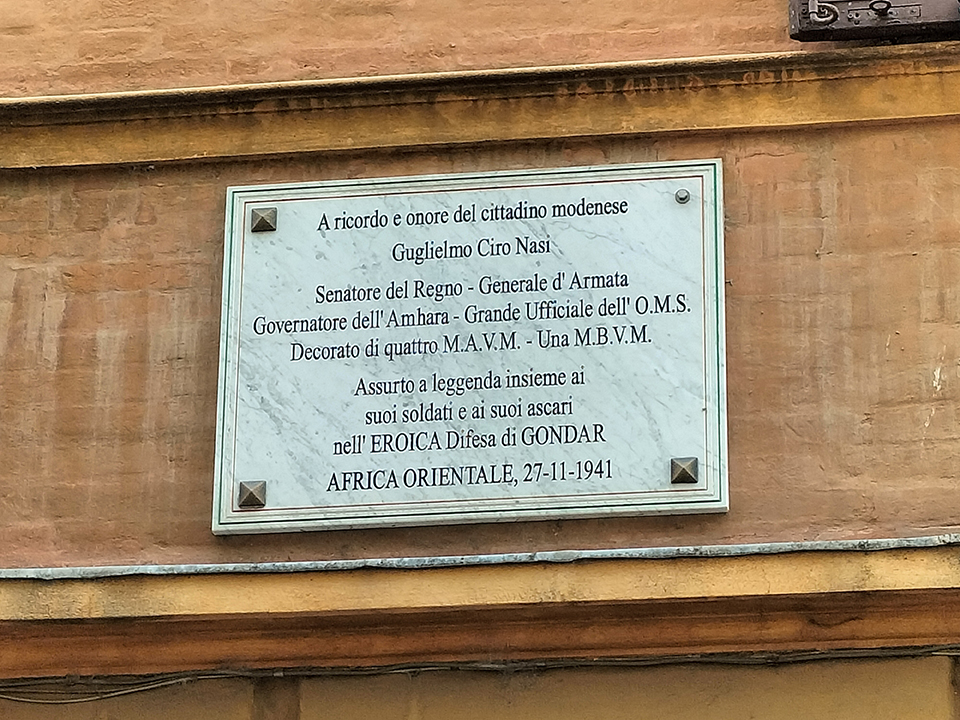

2. Il caso della targa dedicata a Guglielmo Ciro Nasi

In anni recenti a Modena, come è accaduto anche in altre città, si è diffusa una maggiore attenzione per quanto riguarda sia le intitolazioni di epoca fascista sia quelle relative alle vicende coloniali. Le ricerche effettuate dall’Istituto storico di Modena, insieme ad altre associazioni e enti cittadini [1], hanno permesso di dare vita a trekking urbani che raccontano alla cittadinanza i luoghi che in passato sono stati utilizzati per celebrare le conquiste africane e per costruire l’immaginario dell’oltremare. Oggi molti di questi luoghi sono stati rinominati o hanno perso qualsiasi connotazione legata a quelle vicende, ma non è il caso dell’odonomastica cittadina, dove permangono ancora i segni del passato coloniale. In particolare, dai primi anni Duemila, sulla facciata di un palazzo storico che si trova in una delle piazze centrali di Modena, piazza Matteotti, già denominata piazza Impero tra il 1936 e il 1945, si può leggere una targa in ricordo di Guglielmo Ciro Nasi, ufficiale del Regio esercito italiano impegnato in Africa. In poche righe, Nasi viene celebrato come «Senatore del Regno», «Generale d’Armata» «Governatore dell’Amhara» ed esaltato per «l’eroica difesa» opposta a Gondar, in Africa orientale, nel 1941.

In questo caso specifico l’apposizione di una targa dedicata a un militare che ha legato gran parte della sua carriera alla conquista e alla sottomissione di territori e popolazioni africane evidenzia quanto le intitolazioni coloniali presenti nell’odonomastica di molte città italiane siano sopravvissute alla transizione post-bellica e facciano parte a pieno titolo della costruzione dell’identità repubblicana. Mentre al termine della Seconda guerra mondiale le intitolazioni legate al fascismo hanno – spesso, anche se non sempre – subito una ridenominazione, le intitolazioni coloniali per lungo tempo non sono state percepite come simboli materiali di memorie contese, al punto tale che anche in epoca repubblicana assistiamo a nuove intestazioni, che solo recentemente hanno iniziato ad essere messe in discussione.

La decisione di apporre la targa celebrativa a Modena fa passare completamente sotto silenzio il fatto che il generale Guglielmo Ciro Nasi rappresenta una delle figure più controverse della storia militare italiana del Novecento. La targa dedicata a Nasi si trova su un palazzo di proprietà della famiglia, modenese di origine. Nella città emiliana il giovane Nasi svolge la sua formazione, prima di iscriversi all’Accademia militare di Torino. È sufficiente scorrere la sua carriera per comprendere che è in gran parte intrecciata con la storia di conquista dell’Africa. Nel 1911, col grado di capitano, partecipa alla spedizione in Tripolitania, nell’ambito della guerra italo-turca con cui l’Italia ottiene il governo del territorio libico. Un’esperienza che Nasi vive in prima linea, tanto che al suo ritorno ottiene la titolarità di un corso di insegnamento di operazioni militari coloniali presso la Scuola di guerra di Torino; ruolo che mantiene per tutto il triennio 1925-1928, proprio in virtù dell’esperienza acquisita sul campo in Libia. Successivamente è chiamato dal maresciallo Pietro Badoglio, all’epoca governatore generale della Libia, al comando delle truppe della Cirenaica. Nasi sbarca a Bengasi all’inizio del 1931, ponendosi agli ordini del generale Rodolfo Graziani, vicegovernatore della Cirenaica, nel corso della campagna di “pacificazione” del territorio libico. In realtà la regione è tutt’altro che sotto il controllo italiano: le popolazioni libiche si oppongono con forza, come Nasi comprende ben presto, trovandosi a combattere la resistenza anticoloniale senussita, guidata da Omar al-Mukhtar.

La storiografia ha appurato che in quegli anni Nasi condivide le scelte strategiche che Graziani attua nella regione; spesso si tratta di misure drastiche adottate per contrastare le azioni di guerriglia della resistenza locale [Del Boca 1979a, 1991]. Tra queste vi sono la chiusura del confine con l’Egitto per circa 270 chilometri, dal mare a Giarabub, con un reticolato controllato da forze di polizia, e la deportazione dal Gebel [2] alla Sirtica di quasi 100.000 persone, tra cui anziani, donne e bambini, costretti a marce forzate di oltre 1.000 chilometri nel deserto. Tali provvedimenti hanno lo scopo di impedire ogni tipo di sostegno e approvvigionamento ai ribelli da parte della popolazione civile. Tre anni più tardi, nel 1934, Nasi subentra a Graziani e assume la reggenza del governo della Cirenaica, giungendo così al suo primo incarico politico-amministrativo nella colonia. Riveste tale ruolo fino al 1935, quando con l’arrivo di Italo Balbo quale governatore generale, viene nominato comandante del Regio corpo truppe coloniali e gli viene affidato il compito di selezionare e addestrare un corpo di spedizione interamente coloniale, la divisione Libia, composto di 10.000 elementi libici [Del Boca 2005].

L’esperienza maturata sul campo da Nasi si rivela importante anche quando il regime decide di dichiarare guerra all’Etiopia: la notte di Natale del 1935, la divisione Libia, insieme al suo comandante Nasi, salpa dai porti di Tripoli e Bengasi in direzione dell’Etiopia, dove il 3 ottobre dello stesso anno era iniziata la guerra d’aggressione fascista. Vale la pena sottolineare come Nasi non può aver ignorato i motivi per cui erano stati arruolati dei soldati libici per combattere in Africa orientale. La divisione Libia che Nasi aveva addestrato e portato in Africa orientale italiana (Aoi) era formata per lo più da uomini di fede islamica, una scelta che rispondeva alla strategia ormai consolidata da parte del fascismo di impiegare sul campo truppe coloniali, di fomentarne le divisioni etniche e religiose per istigarle a una lotta più cruenta contro le popolazioni di religione diversa, in questo caso le popolazioni cristiane etiopi su cui le truppe libiche potevano vendicarsi delle violenze subite per vent’anni ad opera delle truppe amhara-eritree [Del Boca 2005]. Di qui i massacri di cui la divisione Libia si rese responsabile, al punto che Nasi arrivò a promettere un premio in denaro di 100 lire per ogni prigioniero consegnato vivo e non passato per le armi [3]. Tra le prime azioni della divisione Libia vi è la battaglia dell’Ogaden, nell’aprile 1936, sul fronte meridionale, che si concluse con la vittoria italiana. Lo scontro, però, è ricordato soprattutto perché fu uno dei casi in cui l’esercito italiano ricorse all’uso di armi chimiche [De Napoli 2016].

Dopo la conquista di Addis Abeba e la proclamazione dell’Impero nel maggio del 1936, Nasi assume la carica di governatore di una delle cinque province in cui era stato suddiviso il territorio etiope, la provincia dell’Harar, e dal 1940 viene nominato vicegovernatore dell’Impero dell’Africa orientale italiana e governatore dello Scioa, per volontà del nuovo viceré d’Etiopia, il duca D’Aosta, che lo sceglie come suo più stretto collaboratore [4]. Sia il duca d’Aosta che Nasi tentarono di porsi in discontinuità rispetto alla brutale e feroce politica coloniale attuata in precedenza da Graziani, non rinunciando al coinvolgimento dell’aristocrazia etiopica e sostenendo una serie di iniziative e azioni volte al miglioramento dei rapporti tra etiopi e italiani, sebbene certe pratiche come le repressioni anche efferate non cessassero di fatto. Nelle sue nuove mansioni Nasi cerca di adottare modalità di governo basate non solamente sulla politica repressiva voluta da Mussolini, come si legge nel telegramma del 13 giugno 1937, in cui Graziani impartisce a Nasi precise indicazioni che ribadiscono con fermezza le linee di una politica violenta e feroce nei confronti dei capi locali, che Nasi non sembra attuare a pieno [Dominioni 2002]:

[…] devi lentamente sterzare la tua linea politica, eliminando tutti i capi amhara sospetti ancora esistenti nello Hararino […]. Per questa ragione io sto facendo fare senza misericordia tabula rasa nello Scioà da parte di Maletti e altrettanto sta facendo il Governatore dei Galla-Sidama avendo ormai egli pienamente compreso che bisogna eliminare tutti gli amhara et scioani dai territori di ex conquista abissina per dare realmente la sensazione alle popolazioni aborigene che i padroni oramai siamo noi. […] Questa opera est necessario sia integrata nello Hararino dove in fondo si tratterà di eliminare qualche centinaio di capi perché delle masse facciamo e faremo quello che vogliamo [5].

Nel 1938 quando il generale Ugo Cavallero assume il comando delle truppe italiane in Africa rileva che i soli territori completamente pacificati risultavano l’Harar [6] e le vecchie colonie, un’affermazione che suona di fatto come un riconoscimento dell’operato di Nasi per la “pacificazione” dell’area, o per meglio dire della sua totale sottomissione. In un corpus di 22 circolari raccolte appositamente [7] e inviate nel maggio del 1939 a tutti i funzionari e ufficiali del governo dello Scioa, Nasi enuncia quelli che ritiene i caposaldi della sua visione coloniale, o più specificamente i caratteri che avrebbe dovuto assumere una dominazione coloniale. In base al principio del prestigio, per Nasi si sarebbe dovuto istituire un governo fondato sul reciproco riconoscimento tra governanti e governati in modo da dar vita a una politica coloniale che al massacro, alla repressione e alla violenza sostituisse l’assimilazione delle popolazioni indigene con metodi meno cruenti. Se è vero che la storiografia ha evidenziato l’attenzione per il rapporto tra colonizzatori e colonizzati che Nasi ha mostrato una volta al comando dei territori conquistati, non va dimenticato che per ottenere il completo controllo di quegli stessi territori lo stesso Nasi non ha rinunciato a utilizzare la violenza.

Dopo l’entrata in guerra dell’Italia nel giugno del 1940, su ordine di Mussolini, nell’agosto cominciano le operazioni per la conquista del Somaliland britannico che Nasi guida personalmente. Quando però, all’inizio del 1941, le forze britanniche passano alla controffensiva, la situazione in Aoi precipita. Nasi è l’ultimo comandante a rimanere sul campo per difendere le posizioni italiane nello Scacchiere est, dove Gondar risulta essere l’unico territorio ancora controllato dall’Italia in Africa orientale. Dopo una lunga battaglia, Nasi, con i suoi uomini, si arrende il 27 novembre 1941 [8]. Fatto prigioniero, viene detenuto in Kenya dal 21 dicembre 1941 al 21 dicembre 1945. Trascorre i primi mesi di prigionia in un campo inglese insieme al duca d’Aosta; alla morte di quest’ultimo, rimanendo l’ufficiale più alto in grado, assume il comando e la responsabilità dei circa 60.000 prigionieri di guerra italiani lì detenuti e tratta con le autorità britanniche l’accordo di Eldoret [9]. Dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943 si schiera con il re e il maresciallo Badoglio, adoperandosi per convincere i soldati e gli ufficiali italiani dell’opportunità di tale scelta per il paese.

La fine della Seconda guerra mondiale significa per Nasi la possibilità di rientrare in Italia, nel dicembre del 1945. Qui viene processato per collaborazionismo dall’Alto commissario per le sanzioni contro il fascismo. Gli viene imputato il coinvolgimento col regime, avendo ricoperto dal 1939 anche la carica di senatore del Regno; è accusato, inoltre, di aver contribuito a perpetrare la guerra dell’Italia sia con il suo voto, «sia con azioni individuali, sia con la propaganda esercitata dentro e fuori il Senato» [10]. Come si vede, non è l’atteggiamento da lui tenuto nelle colonie ad essere oggetto di giudizio. Nasi riesce a difendersi dalle accuse, facendo leva su un punto: aver servito lealmente lo stato, e non il partito fascista. E aggiungendo come prova a suo favore il fatto che, avendo trascorso gran parte della sua vita lontano dall’Italia, perché impegnato in incarichi militari, non poteva aver dato il proprio sostegno attivo al regime. In sostanza Nasi chiede di essere giudicato come ufficiale che ha servito il suo paese senza impegnarsi nella politica della sua epoca. Alla fine del procedimento, viene prosciolto da ogni accusa. L’assoluzione riflette in parte la linea indulgente che la magistratura italiana adotta verso molti militari del regime, soprattutto grazie al loro contributo come cobelligeranti a fianco degli Alleati contro i tedeschi. Nel caso di Nasi ha un peso rilevante, probabilmente, anche l’argomentazione secondo la quale i fatti etiopici dovessero essere considerati separatamente rispetto a quelli della Seconda guerra mondiale. Una tesi sostenuta in primis dagli stessi inglesi [Urbano 2023].

Diverso è quello che accade in quegli stessi anni in Etiopia. Al termine della guerra il governo di Hailé Selassié aveva creato una Commissione per i crimini di guerra al fine di processare i criminali di guerra italiani, secondo le regole stabilite dalla Commissione delle Nazioni Unite per i crimini di guerra. Il governo etiopico tentò più volte, invano, di processare Badoglio, Graziani e altri presunti responsabili italiani dei crimini commessi durante la guerra di conquista, l’uso delle armi chimiche, le operazioni di polizia coloniale e le stragi efferate, come quelle di Addis Abeba del febbraio 1937 e Debra Libanòs nel maggio 1937. La richiesta etiopica si era concentrata su dieci militari, ritenuti criminali di guerra, tra i quali figura anche Nasi [11]. La lista è inviata all’Onu, ma la richiesta etiope cade nel vuoto e nessuno degli accusati è chiamato a rispondere del proprio operato davanti a un tribunale. Anzi, nel settembre del 1949 a Nasi viene proposto di assumere l’incarico di Commissario straordinario per la Somalia con il compito di gestire il passaggio tra l’uscente amministrazione britannica e preparare le forze destinate all’Amministrazione fiduciaria della Somalia, attribuita all’Italia. La sua nomina suscita immediatamente forti polemiche e proteste veementi da parte del governo etiope e di Selassié; anche in Italia la figura di Nasi è al centro di un acceso dibattito in parlamento. Di fronte alle pressioni internazionali e al dibattito parlamentare [12], il Consiglio dei ministri a Roma è costretto a fare marcia indietro: revoca l’incarico a Nasi e abolisce la figura stessa del commissario straordinario per la Somalia, pur di risolvere l’incidente diplomatico. Nasi decide, così, di ritirarsi a vita privata nella sua città natale. Nel 1952 viene comunque scelto come uno dei 22 membri che devono far parte del Comitato per la documentazione dell’opera dell’Italia in Africa, organo incaricato dal governo di scrivere la storia del colonialismo italiano per offrire una prima ricostruzione e interpretazione delle vicende coloniali per le nuove generazioni. Nasi ottiene il 2 giugno 1953 la nomina a grande ufficiale dell’Ordine al merito della Repubblica italiana su proposta della Presidenza del Consiglio dei ministri. Nel 1971 muore a Modena, all’età di 92 anni.

3. Una memoria da (ri)elaborare

La storia e soprattutto la memoria del generale Nasi riflettono in maniera emblematica l’atteggiamento ambivalente che le istituzioni repubblicane hanno tenuto nel dopoguerra nei confronti dei protagonisti delle vicende coloniali. Le responsabilità politiche e militari nei territori delle ex colonie sono state rimosse o taciute. Dalle istituzioni politiche e militari Nasi viene ricordato come uno dei migliori ufficiali dell’esercito italiano, comandante valoroso, ultimo difensore dell’onore militare italiano in Africa. La resistenza di Gondar, pur essendosi conclusa con la sconfitta, viene celebrata come esempio di coraggio e abnegazione, ma senza approfondire mai la natura della guerra coloniale e il motivo per cui migliaia di ascari eritrei abbiano combattuto e siano morti per la guerra voluta dall’Italia. Nell’immediato dopoguerra la narrazione che viene elaborata sul colonialismo italiano restituisce l’immagine falsata di un colonialismo diverso, e implicitamente “più benevolo”, rispetto a quello delle altre nazioni europee, favorendo così una riabilitazione della presenza italiana in Africa, per relegare al periodo fascista le eventuali pagine più buie di quella storia [Bertella Farnetti, Dau Novelli 2015]. Lo stereotipo dell’italiano «buon colonizzatore» è stato a lungo funzionale nel discorso pubblico e politico nazionale: è attorno a questa idea di un colonizzatore “più umano” che l’Italia ha costruito l’argomentazione per rivendicare un ruolo attivo nell’amministrazione delle ex colonie: Eritrea, Libia e Somalia. In questa visione solo la dominazione dell’Etiopia è stata esplicitamente riconosciuta come dovuta alla politica imperialista del fascismo e pertanto rinnegata, ma su tutti gli altri territori l’Italia era convinta di avanzare pretese legittime. Istituzioni, associazioni di profughi rimpatriati e circoli colonialisti hanno collaborato a dare una nuova immagine del colonialismo italiano: depurato di tutte le farneticazioni sulla razza e sulla superiorità italiana, il racconto della conquista coloniale diventa una celebrazione del lavoro dei coloni italiani, che hanno permesso di modernizzare e rendere più produttivi quei paesi. Uno stereotipo che continua a circolare anche dopo che i trattati internazionali sanciscono definitivamente per l’Italia la perdita dei suoi ex possedimenti coloniali, e condiziona il modo in cui per tutto il secondo Novecento gli italiani considerano il passato coloniale [Ertola 2022; Pes 2023].

È la prova che, anche alla luce della targa commemorativa apposta a Modena, manca ancora, all’inizio del XXI secolo, una memoria collettiva critica che inserisca la figura e l’operato di Nasi nel contesto di un sistema coloniale ingiusto e violento, che lo stesso Nasi ha contribuito attivamente a creare e difendere. Oggi risulta sempre più evidente che i personaggi e i luoghi commemorati attraverso l’odonomastica cittadina offrono una lettura del passato coloniale che non è più compatibile con la sensibilità della società contemporanea, composta anche dai discendenti di chi quelle vicende le ha subite. Questi lasciti del passato ripropongono visioni del mondo che oggi sono messe in discussione, rendendo evidente come si tratti di memorie controverse, tutt’altro che condivise dalla collettività [Deplano, Pes 2024]. Gli spazi urbani sono quindi al centro di una trasformazione significativa: da spazi in cui raccontare un passato accuratamente scelto da un gruppo ristretto di persone a luoghi di contestazione culturale su cui – e sempre più in cui – si gioca il confronto sulle pratiche di gestione dello spazio pubblico. L’idea che si fa largo è quella di un paesaggio urbano inteso come l’insieme di luoghi dinamici che sono capaci di rispondere ai cambiamenti culturali e politici che si sviluppano col passare del tempo [Dwyer, Alderman 2008]. Ciò che non è cambiato è la centralità che mantengono tutt’oggi per la comprensione della contemporaneità lo studio, l’approfondimento e la discussione sull’insieme di pratiche e fenomeni di appropriazione che i paesi europei hanno messo in atto per assoggettare la gran parte dei territori mondiali. Le azioni – e gli effetti di quelle azioni – rimangono un aspetto nodale su cui interrogarsi per comprendere il ruolo dell’imperialismo tanto nella costruzione delle società colonizzatrici quanto in quelle colonizzate, con la tendenza recente, e quanto mai urgente, ad andare oltre i paradigmi nazionali per adottare una prospettiva più ampia.

Le vicende legate all’espansione coloniale hanno determinato in profondità le forme della vita politica, economica e culturale degli Stati europei, attraverso modalità e pratiche che devono essere analizzate anche su scala transnazionale. È necessario superare la visione a lungo dominante legata al rapporto centro-periferia per riconoscere come la storia coloniale, e le politiche che l’hanno ispirata, così come i personaggi che ne hanno fatto parte e gli eventi più significativi, sono un elemento costitutivo nella formazione degli Stati novecenteschi e non una semplice estensione delle singole storie nazionali. La targa in memoria di Ciro Nasi dimostra come, almeno in Italia, la strada da fare su questi aspetti sia ancora lunga.

Bibliografia

- Albanese 2022

Giulia Albanese, Mappare la memoria del fascismo, in I luoghi del fascismo. Memoria, politica, rimozione, a cura di Giulia Albanese, Lucia Ceci, Roma, Viella, 2022, pp. 31-54. - Aldrich 2004

Robert Aldrich, Vestiges of the Colonial Empire in France: Monuments, Museums, and Colonial Memories, New York, Palgrave Macmillan, 2004. - Azaryahu 1996

Maoz Azaryahu, The Power of Commemorative Street Names, in «Environment and Planning D: Society and Space», 3 (1996), pp. 311-330. - Belmonte 2023

A Difficult Heritage: The Afterlives of Fascist-Era Art and Architecture, a cura di Carmen Belmonte, Cinisello Balsamo, Silvana Editoriale, 2023. - Bertella Farnetti 2007

Paolo Bertella Farnetti, Sognando l’Impero. Modena-Addis Abeba (1935-1941), Milano-Udine, Mimesis, 2007. - Bertella Farnetti, Dau Novelli 2015

Colonialism and National Identity, a cura di Paolo Bertella Farnetti, Cecilia Dau Novelli, Newcastle upon Tyne, Cambridge Scholars Publishing, 2015. - Bui, Taddei 2022

L’esploratore perso nell’oblio. Vittorio Bottego tra mito, storia e rimosso coloniale, a cura di Andrea Bui, Latino Taddei, Milano, Pgreco, 2022. - De Napoli 2016

Olindo De Napoli, Introduzione, in Carmelo Sirianni, VI Battaglione Libico. Diario della campagna di Etiopia (1936-1937), a cura di Olindo De Napoli, Roma, Viella, 2016, pp. 7-60. - Del Boca 1979a

Angelo Del Boca, Gli italiani in Africa Orientale, vol. II: La conquista dell’Impero, Milano, Mondadori, 1979. - Del Boca 1979b

Angelo Del Boca, Gli italiani in Africa Orientale, vol. III: La caduta dell’Impero, Milano, Mondadori, 1979. - Del Boca 1991

Le guerre coloniali del fascismo, a cura di Angelo Del Boca, Roma-Bari, Laterza, 1991. - Del Boca 2005

Angelo Del Boca, Italiani, brava gente? Un mito duro a morire, Vicenza, Neri Pozza Editore, 2005. - Deplano, Pes 2024

Valeria Deplano, Alessandro Pes, Storia del colonialismo italiano. Politica, cultura e memoria, Roma, Carocci, 2024. - Dominioni 2002

Matteo Dominioni, Lo sfascio dell’Impero. Gli italiani in Etiopia, 1936-1941, Roma-Bari, Laterza, 2002. - Dwyer, Alderman 2008

Owen J. Dwyer, Derek H. Alderman, Memorial Landscapes: Analytic Questions and Metaphors, in «GeoJournal», 3 (2008), pp. 165-178. - Falcucci 2025

Beatrice Falcucci, L’impero nei musei. Storie di collezioni coloniali italiane, Pisa, Pacini Editore, 2025. - Ertola 2022

Emanuele Ertola, Il colonialismo degli italiani. Storia di un’ideologia, Roma, Carocci, 2022. - Ertola 2024

Emanuele Ertola, Odonoclastia. Sentimento antimonarchico, memoria pubblica e rielaborazione del passato nell’Italia del secondo dopoguerra, in «Studi Storici», 3 (2024), pp. 681-709. - Ertola 2025

Emanuele Ertola, L’eredità post-coloniale nell’odonomastica della Repubblica, in «Memoria e Ricerca», 33 (2025), pp. 33-52. - Labanca 1996

Nicola Labanca, L’Africa italiana, in I luoghi della memoria: Personaggi e date dell’Italia unita, a cura di Mario Isnenghi, Roma-Bari, Laterza, 1996, pp. 255-289. - Labanca 2015

Nicola Labanca, La guerra d’Etiopia, 1935-1941, Bologna, Il Mulino, 2015. - Mathys, Van Beurden 2023

Gillian Mathys, Sarah Van Beurden, History by Commission? The Belgian Colonial Past and the Limits of History in the Public Eye, in «The Journal of African History», 3 (2023), pp. 334-343, https://doi.org/10.1017/S0021853723000683. - Pes 2023

Alessandro Pes, Discorso pubblico e stereotipo del buon colonizzatore. Le istituzioni italiane e il passato coloniale, in «Memoria e Ricerca», 73 (2023), pp. 255-274. - Rovighi 1999

Alessandro Rovighi, La famiglia Nasi di Modena, Dal Risorgimento alle guerre di questo secolo ed alle avventure africane del generale d’A. Guglielmo Ciro Nasi, Modena, Mucchi, 1999. - Rozas-Krause 2020

Valentina Rozas-Krause, Postcolonial Berlin: Reckoning with Traces of German Colonialism, in Neocolonialism and Built Heritage Echoes of Empire in Africa, and Europe, a cura di Daniel E. Coslet, London-New York, Routledge, 2020, pp. 65-84. - Taddei, Vitale 2022

Latino Taddei, Domenico Vitale, Il monumento a Vittorio Bottego a Parma. Uso pubblico e rimozione collettiva di un simbolo del colonialismo italiano, in Sul piedistallo della storia. Monumenti e statue in Emilia-Romagna dall’Ottocento a oggi, a cura di Sofia Nannini, Elena Pirazzoli, Roma, Viella, 2022, pp. 117-145 (pubblicato online in «E-Review», 8-9 (2021-2022), https://e-review.it/taddei_vitale_monumento_a_bottego). - The Postcolonial Museum 2016

The Postcolonial Museum: The Arts of Memory and the Pressures of History, a cura di Iain Chambers, Alessandra De Angelis, Celeste Ianniciello, Mariangela Orabona, London-New York, Routledge, 2016. - Urbano 2023

Annalisa Urbano, International Law of War, War Crimes in Ethiopia, and Italy’s Imperial Misrecollection at the End of Empire, 1946-1950, in «The Historical Journal», 66 (2023), pp. 237-257. - Volpe 2021

Pompeo Volpe, Auasc, Etiopia, 18 maggio 1937. Quattro volti senza nome e la memoria coloniale nell’Italia repubblicana, Padova, Padova University Press, 2021.

Risorse

- Guglielmo Nasi in Repertorio dei Senatori del Regno, Patrimonio dell’Archivio storico del Senato della Repubblica.

https://patrimonio.archivio.senato.it/repertorio-senatori-regno/senatore/IT-SEN-SEN0001-001562/nasi-guglielmo

Note

1. In particolare il Centro documentazione Memorie coloniali-Moxa e il Comitato per la storia e le memorie del Novecento del Comune di Modena.

2. Furono allestiti 13 campi di concentramento, tra cui El-Aghelia. Massa el-Braga, Ain Gazala, Soluch, in cui a causa della fame, delle malattie e delle condizioni igieniche precarie la popolazione fu decimata. Secondo le cifre ufficiali vi furono rinchiusi poco più di 90.000 civili. Si stima che siano morte non meno di 40.000 persone.

3. 25 anni d’Africa, copia del dattiloscritto inedito di Guglielmo Ciro Nasi, p. 40 in Centro documentazione Memorie coloniali-Moxa.

4. La convergenza di vedute tra Nasi e il duca D’Aosta, che si tradurrà in una reciproca e duratura stima e amicizia, nasceva anche dal fatto che il duca d’Aosta aveva frequentato a Torino il corso di operazioni coloniali tenuto da Nasi.

5. Archivio centrale dello Stato, Fondo Graziani, b. 27, I-186, “Il secondo anno dell’impero”, maggio-novembre 1937, Governo generale dell’Africa orientale italiana, Gabinetto del Vice Re: a) telegramma di Graziani a Nasi del 13 giugno 1937, n. 29977, Gabinetto; citato in Volpe, 2021.

6. «Ad occupare e pacificare tutto il territorio del Harrar, io impiegai un anno circa», scrive lo stesso Nasi in 25 anni d’Africa, cit., p. 43.

7. Il mio credo in: Rovighi 1999.

8. Alle 13:30 del 27 novembre Nasi inviò a Roma un comunicato drammatico che annunciava l’imminente resa: «Gondar è tutta un vulcano per le polveriere che saltano e i magazzini che bruciano. La battaglia è perduta. Non ho più alcuna forza di alimentarla, nessun mezzo per dirigerla» [Del Boca, 1979b, 527].

9. L’accordo prende il nome dal campo in cui viene stilato il 24 giugno 1942. Nasi ottiene la libertà di viaggiare tra i diversi campi per cercare di appianare i contrasti tra i prigionieri italiani e gli inglesi.

10. Cfr. https://patrimonio.archivio.senato.it/repertorio-senatori-regno/senatore/IT-SEN-SEN0001-001562/nasi-guglielmo.

11. La richiesta etiopica di consegna si era limitata a dieci presunti criminali di guerra: Pietro Badoglio, Rodolfo Graziani, Alessandro Lessona, Guido Cortese, Guglielmo Nasi, Alessandro Pirzio Biroli, Carlo Geloso, Sebastiano Gallina, Ruggero Tracchia e Enrico Cerulli. Nessuno di loro sarà mai processato per i crimini di guerra perpetrati in Etiopia.

12. In particolare si segnalano le accuse dall’onorevole del Pci Giancarlo Pajetta, che non solo ricorda il passato coloniale con cui era compromesso il generale Nasi, ma esibisce prove significative che testimoniano il comportamento tenuto dal generale in Africa. In particolare Pajetta utilizza una pubblicazione degli anni Trenta, Il I° anno dell’Impero, redatta a fini celebrativi dell’impresa coloniale, in cui sono riportati i testi di telegrammi e comunicati che Nasi aveva scambiato con Graziani, da cui emergono alcune delle tattiche ideate per contrastare la guerriglia etiope e gli atti di rappresaglia condotti contro i ribelli: uso di bombe, prigionia dei civili, compresi donne e bambini, confisca del bestiame e incendi di villaggi. Atti parlamentari, Camera dei Deputati, Discussioni, seduta del 3 febbraio 1950, pp. 15004-15021.